│令和7年度│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

│令和6年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

明日から3月です。春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

明日から3月です。春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

「三寒四温」は寒い日が3日続いて暖かい日が4日続いてまた寒い日に戻ることで、春先によく耳にします。もともとは気象庁の定義【冬期に3日間くらい寒い日が続き、次の4日間くらい暖かく、これが繰り返されること】にあるように「冬の現象」ですが、日本では2月から3月にかけて三寒四温のような天気になります。「三寒四温」は、本来は冬の気候で、外国に多い現象ですが、今は日本の気候に合わせて2月から3月上旬、冬から春への季節の移り変わりの時期に使われるようになりました。「三寒四温をくり返しながら春になっていく」が正しい使い方です。

「三寒四温」は寒い日が3日続いて暖かい日が4日続いてまた寒い日に戻ることで、春先によく耳にします。もともとは気象庁の定義【冬期に3日間くらい寒い日が続き、次の4日間くらい暖かく、これが繰り返されること】にあるように「冬の現象」ですが、日本では2月から3月にかけて三寒四温のような天気になります。「三寒四温」は、本来は冬の気候で、外国に多い現象ですが、今は日本の気候に合わせて2月から3月上旬、冬から春への季節の移り変わりの時期に使われるようになりました。「三寒四温をくり返しながら春になっていく」が正しい使い方です。

2月23日は第26代・徳仁天皇の誕生日で祝日です。天皇の誕生日はすでに8世紀には「天長節」の名で祝われた記録が残り、「天長節」が国の祝日になったのは1873年(明治6年)のことです。そして、1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、天長節は「天皇誕生日」という祝日に改められました。国民の祝日にはそれぞれ意味が定められていますが、天皇誕生日は文字通り「天皇の誕生日を祝う」祝日となっています。

2月23日は第26代・徳仁天皇の誕生日で祝日です。天皇の誕生日はすでに8世紀には「天長節」の名で祝われた記録が残り、「天長節」が国の祝日になったのは1873年(明治6年)のことです。そして、1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、天長節は「天皇誕生日」という祝日に改められました。国民の祝日にはそれぞれ意味が定められていますが、天皇誕生日は文字通り「天皇の誕生日を祝う」祝日となっています。

2月22日は「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」という猫の鳴き声の語呂合わせということで、猫の日制定委員会が1987(昭和62)年に制定した「猫の日」です。この日に決まったのはペットフード工業会が全国の愛猫家から公募した結果だそうです。陽だまりで猫が昼寝をしている様子には心が和みます。穏やかで安らかな日々が続くことを願います。

2月22日は「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」という猫の鳴き声の語呂合わせということで、猫の日制定委員会が1987(昭和62)年に制定した「猫の日」です。この日に決まったのはペットフード工業会が全国の愛猫家から公募した結果だそうです。陽だまりで猫が昼寝をしている様子には心が和みます。穏やかで安らかな日々が続くことを願います。

2月も後半になり、季節は春に近づき、南向きの土手などに「たんぽぽ」が咲きだしました。「たんぽぽ」の黄色い花は、春の訪れを感じます。「たんぽぽ」は、キク科タンポポ属の多年草の総称で、全世界に広く分布していますが、日本には「カンサイタンポポ」・「エゾタンポポ」・「シロバナタンポポ」、また帰化植物の「セイヨウタンポポ」など10種以上あり、一般的に「たんぽぽ」と言えば、「カントウタンポポ」を言います。その若葉は食用となり、根は生薬で、胃薬やの母乳の出を良くする効用があるそうです。「たんぽぽ」は、真っ白なふわふわの綿毛が特徴的ですが、その丸い綿毛が、まるで「たんぽ」のようだということから、「たんぽぽ」の名前がつきました。花言葉は「思わせぶり」だそうです。

2月も後半になり、季節は春に近づき、南向きの土手などに「たんぽぽ」が咲きだしました。「たんぽぽ」の黄色い花は、春の訪れを感じます。「たんぽぽ」は、キク科タンポポ属の多年草の総称で、全世界に広く分布していますが、日本には「カンサイタンポポ」・「エゾタンポポ」・「シロバナタンポポ」、また帰化植物の「セイヨウタンポポ」など10種以上あり、一般的に「たんぽぽ」と言えば、「カントウタンポポ」を言います。その若葉は食用となり、根は生薬で、胃薬やの母乳の出を良くする効用があるそうです。「たんぽぽ」は、真っ白なふわふわの綿毛が特徴的ですが、その丸い綿毛が、まるで「たんぽ」のようだということから、「たんぽぽ」の名前がつきました。花言葉は「思わせぶり」だそうです。

今から410年前の1607(慶長12)年の2月20日、出雲の阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国の大名の前で初めて「歌舞伎踊り」を披露したそうです。今日は、それを記念して「歌舞伎の日」です。ただし、1603(慶長8)年、京都四条河原で出雲の阿国が歌舞伎踊りを始めたのが「歌舞伎」の発祥とされています。歌舞伎も現代風に分かりやすく、楽しめるような工夫もなされていて、実際に生で見ると、伝統の力や芸術性、その魅力に誰もが引き付けられることでしょう。

今から410年前の1607(慶長12)年の2月20日、出雲の阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国の大名の前で初めて「歌舞伎踊り」を披露したそうです。今日は、それを記念して「歌舞伎の日」です。ただし、1603(慶長8)年、京都四条河原で出雲の阿国が歌舞伎踊りを始めたのが「歌舞伎」の発祥とされています。歌舞伎も現代風に分かりやすく、楽しめるような工夫もなされていて、実際に生で見ると、伝統の力や芸術性、その魅力に誰もが引き付けられることでしょう。

今日2月19日は二十四節季の「雨水(うすい)」を迎えます。空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始めるころで、『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されていて、「節分草」も可憐な花を見せてくれます。この時節から寒さも峠を越え、春に近づいている事を実感します。

今日2月19日は二十四節季の「雨水(うすい)」を迎えます。空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始めるころで、『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されていて、「節分草」も可憐な花を見せてくれます。この時節から寒さも峠を越え、春に近づいている事を実感します。

立春を過ぎて暦の上では春を迎え、温かい春の日差しが嬉しく、吹く風にも1月程の厳しい冷たさを感じなくなりました。日ごとに温かさを感じ季節が確実に春に向かっていることを実感します。陽光の下、そこかしこで梅の花も蕾を膨らませて、間もなく清らかな香りを放つことでしょう。

立春を過ぎて暦の上では春を迎え、温かい春の日差しが嬉しく、吹く風にも1月程の厳しい冷たさを感じなくなりました。日ごとに温かさを感じ季節が確実に春に向かっていることを実感します。陽光の下、そこかしこで梅の花も蕾を膨らませて、間もなく清らかな香りを放つことでしょう。

2月17日は2026年の「春節(しゅんせつ)」です。春節とは、中国や中華圏の旧暦の正月のことで、旧暦の元日を指します。旧暦は月の満ち欠けを基準にしたカレンダーなので、新月の日を毎月1日とし、春節は、毎年必ず新月であるということです。日本は明治6年に西欧諸国に合わせるように西暦に改暦してから、1月1日に正月を祝うようになりましたが、中国は今でも旧暦で正月を祝い、春節には、家族や親しい人たちで集まって年越しをしたり、御馳走を食べたり、旅行に行ったり、華やかに、盛大に新年のお祝いをします。そして春節には「新年好(シンニィェンハオ)」と、日本の「あけましておめでとうございます」に相当し笑顔で声を掛け合います。中国では、春節の前後7日程度が連休となり、この連休期間は国が定めていて、毎年変わります。前年の11月〜12月頃に次の春節の連休が発表されるという仕組みです。

2月17日は2026年の「春節(しゅんせつ)」です。春節とは、中国や中華圏の旧暦の正月のことで、旧暦の元日を指します。旧暦は月の満ち欠けを基準にしたカレンダーなので、新月の日を毎月1日とし、春節は、毎年必ず新月であるということです。日本は明治6年に西欧諸国に合わせるように西暦に改暦してから、1月1日に正月を祝うようになりましたが、中国は今でも旧暦で正月を祝い、春節には、家族や親しい人たちで集まって年越しをしたり、御馳走を食べたり、旅行に行ったり、華やかに、盛大に新年のお祝いをします。そして春節には「新年好(シンニィェンハオ)」と、日本の「あけましておめでとうございます」に相当し笑顔で声を掛け合います。中国では、春節の前後7日程度が連休となり、この連休期間は国が定めていて、毎年変わります。前年の11月〜12月頃に次の春節の連休が発表されるという仕組みです。

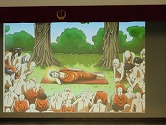

本日2月15日はお釈迦様の亡くなられた「涅槃会」です。お釈迦さまは、今からおよそ2500年前に、インドのクシナガラで80歳の生涯を閉じられました。「亡くなられた」といわないで、「滅度(めつど)された」(入滅度)、「涅槃に入られた」(入涅槃)といいますが、これは「煩悩の火がすべて消された世界」を示します。お釈迦さまは涅槃に入られる前、弟子の阿難(アナン)にこう言います。「阿難よ。向こうの林の片隅にサーラの樹が立っているのを見るであろう。そこへ行って、私のために床をつくり、枕を北に向けて休ませてもらいたい。私はひどく疲れた。今夜半、私はそこで滅度に入るであろう」阿難は涙を流しながら、サーラの樹の下に行き、清らかに地を掃いて床をこしらえ、その上にお釈迦さまを休ませてあげます。ここに到着される前、お釈迦さまはパーバというところで説法されていました。パーバとクシナガラの間は、わずかの距離でしたが、移動の間25回も休まれたといわれます。どれほど疲れていたのでしょう。頭を北に、面を西に向かい、右脇を床につけて、足を重ねられます。すると、不思議なことが起こるのです。美しい楽の音がながれ、歌声が聞こえ、天の神々が近づいてきます。サーラの樹は突如、白い鶴にも似た花が咲き、花びらが雨のようにお釈迦さまの上に降りそそぎます。その時、お釈迦さまは阿難に言われます。「阿難よ。天の神々が私を供養しに来たのが見えただろうか」「はい、世尊。はっきり見えます」「このようにするのは、心から私を敬い、私に報いる道ではない」「では世尊。真に仏を敬い、仏に報いる道はいかなるものでありましょうか」「阿難よ。そして、愛する弟子たちよ。私に報いたいと思うならば、老若男女を問わず、私の説いた教えを大切にし、教えを実践してほしい。ただひとすじに教えを守りぬく者こそ、私につかえ、私を敬うものである。香や、華や、伎楽をもってするのは本当の道ではない。ひたすらに法を守り、法に生き、法のために精進するがよい。これこそ、こよなき供養というものである。」「法に生きる」ことこそ真の供養だととかれています。「こよなき供養」「真の供養」とは、お香や華や伎楽をもってするのではなく、「教えを実践する」こと、お釈迦様の教えをそれぞれが実践していくことが大切です。

本日2月15日はお釈迦様の亡くなられた「涅槃会」です。お釈迦さまは、今からおよそ2500年前に、インドのクシナガラで80歳の生涯を閉じられました。「亡くなられた」といわないで、「滅度(めつど)された」(入滅度)、「涅槃に入られた」(入涅槃)といいますが、これは「煩悩の火がすべて消された世界」を示します。お釈迦さまは涅槃に入られる前、弟子の阿難(アナン)にこう言います。「阿難よ。向こうの林の片隅にサーラの樹が立っているのを見るであろう。そこへ行って、私のために床をつくり、枕を北に向けて休ませてもらいたい。私はひどく疲れた。今夜半、私はそこで滅度に入るであろう」阿難は涙を流しながら、サーラの樹の下に行き、清らかに地を掃いて床をこしらえ、その上にお釈迦さまを休ませてあげます。ここに到着される前、お釈迦さまはパーバというところで説法されていました。パーバとクシナガラの間は、わずかの距離でしたが、移動の間25回も休まれたといわれます。どれほど疲れていたのでしょう。頭を北に、面を西に向かい、右脇を床につけて、足を重ねられます。すると、不思議なことが起こるのです。美しい楽の音がながれ、歌声が聞こえ、天の神々が近づいてきます。サーラの樹は突如、白い鶴にも似た花が咲き、花びらが雨のようにお釈迦さまの上に降りそそぎます。その時、お釈迦さまは阿難に言われます。「阿難よ。天の神々が私を供養しに来たのが見えただろうか」「はい、世尊。はっきり見えます」「このようにするのは、心から私を敬い、私に報いる道ではない」「では世尊。真に仏を敬い、仏に報いる道はいかなるものでありましょうか」「阿難よ。そして、愛する弟子たちよ。私に報いたいと思うならば、老若男女を問わず、私の説いた教えを大切にし、教えを実践してほしい。ただひとすじに教えを守りぬく者こそ、私につかえ、私を敬うものである。香や、華や、伎楽をもってするのは本当の道ではない。ひたすらに法を守り、法に生き、法のために精進するがよい。これこそ、こよなき供養というものである。」「法に生きる」ことこそ真の供養だととかれています。「こよなき供養」「真の供養」とは、お香や華や伎楽をもってするのではなく、「教えを実践する」こと、お釈迦様の教えをそれぞれが実践していくことが大切です。

2月14日は、「バレンタインデー」です。田園と牧人の神ルペルクス(ファウヌスの別名)をたたえる古代ローマのルペルカリアの祭(2月15日)が起源で、やがてこの祭りが、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、ローマ皇帝の迫害により西暦269年に殉教した日を記念した祭日(2月14日)とむすびつけられて出来たものです。その後、聖バレンティヌスは恋人たちの守護者とされ、この日は恋人たちの愛の誓いの日となり、日本では1958年頃より流行しはじめ、お菓子メーカーの努力によって、女性から男性にチョコレートを贈るという、日本独自の習慣が生まれました。

2月14日は、「バレンタインデー」です。田園と牧人の神ルペルクス(ファウヌスの別名)をたたえる古代ローマのルペルカリアの祭(2月15日)が起源で、やがてこの祭りが、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、ローマ皇帝の迫害により西暦269年に殉教した日を記念した祭日(2月14日)とむすびつけられて出来たものです。その後、聖バレンティヌスは恋人たちの守護者とされ、この日は恋人たちの愛の誓いの日となり、日本では1958年頃より流行しはじめ、お菓子メーカーの努力によって、女性から男性にチョコレートを贈るという、日本独自の習慣が生まれました。

2月15日は、お釈迦さまがお亡くなりになった「涅槃」の日です。お釈迦さまは臨終の際に、「あなたが亡くなられた後、いったいなにを頼りに生きたらよいのでしょうか?」と弟子たちは問いかけました。お釈迦さまは、その問いかけに、『自灯明、法灯明(自らを灯火(ともしび)とせよ、法を灯火とせよ)』と答えています。私たちは、時に大きな存在に依存して、前に進むことがあります。お釈迦さまと修行を供にし、大いなるその指導のもとにいた者がその支えを失ったとき、これから先どう進むべきかと惑いうろたえたことと思います。「自灯明」は依存する気持ちを戒めた厳しいお示しです。自分自身を拠りどころとして、自分自身の責任で進むのです。分の信じるものを拠りどころとして、自分の足で歩むのです。自分を灯火にして進む自信がない者は、「法灯明」。仏法つまり仏の教えが灯火となってあなたの足元を照らすでしょう。「自灯明」で戸惑い悩んだとき、仏様の教えがあなたを導いてくれます。人生はあなた自身のものです。だれも足元を照らし続けてはくれません、自分と自らの信じるものを灯火として、一歩一歩しっかりと自分の足元をみつめ歩んでいきましょう。幼稚園では明日13日(金)にお釈迦さまに感謝と敬意をもって「涅槃会集会」を行います。

2月15日は、お釈迦さまがお亡くなりになった「涅槃」の日です。お釈迦さまは臨終の際に、「あなたが亡くなられた後、いったいなにを頼りに生きたらよいのでしょうか?」と弟子たちは問いかけました。お釈迦さまは、その問いかけに、『自灯明、法灯明(自らを灯火(ともしび)とせよ、法を灯火とせよ)』と答えています。私たちは、時に大きな存在に依存して、前に進むことがあります。お釈迦さまと修行を供にし、大いなるその指導のもとにいた者がその支えを失ったとき、これから先どう進むべきかと惑いうろたえたことと思います。「自灯明」は依存する気持ちを戒めた厳しいお示しです。自分自身を拠りどころとして、自分自身の責任で進むのです。分の信じるものを拠りどころとして、自分の足で歩むのです。自分を灯火にして進む自信がない者は、「法灯明」。仏法つまり仏の教えが灯火となってあなたの足元を照らすでしょう。「自灯明」で戸惑い悩んだとき、仏様の教えがあなたを導いてくれます。人生はあなた自身のものです。だれも足元を照らし続けてはくれません、自分と自らの信じるものを灯火として、一歩一歩しっかりと自分の足元をみつめ歩んでいきましょう。幼稚園では明日13日(金)にお釈迦さまに感謝と敬意をもって「涅槃会集会」を行います。

2月11日の「建国記念の日」は、もともとは1872年(明治5)に、[紀元節(きぜんせつ)]という名前ではじまった記念日で、「古事記」「日本書紀」の記述にもとづき、初代天皇とされる神武天皇が即位した日といわれています。当初は1月29日が祝日にさだめられていましたが、翌1873年に、太陽暦の採用にともなう措置として、期日を2月11日に変更されました。その後、第二次大戦後に廃止されましたが、1966年(昭和41)に「建国記念の日」という名で復活し、翌年より実施されています。制定当初は、まだ成立したばかりの明治政府首脳が、天皇を中心とした国家支配体制の正当性を内外にしめす必要から制定されたと考えられていますが、現在の建国記念の日は、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」とされています。日本に生れ育った事を喜び感謝したいと思います。

2月11日の「建国記念の日」は、もともとは1872年(明治5)に、[紀元節(きぜんせつ)]という名前ではじまった記念日で、「古事記」「日本書紀」の記述にもとづき、初代天皇とされる神武天皇が即位した日といわれています。当初は1月29日が祝日にさだめられていましたが、翌1873年に、太陽暦の採用にともなう措置として、期日を2月11日に変更されました。その後、第二次大戦後に廃止されましたが、1966年(昭和41)に「建国記念の日」という名で復活し、翌年より実施されています。制定当初は、まだ成立したばかりの明治政府首脳が、天皇を中心とした国家支配体制の正当性を内外にしめす必要から制定されたと考えられていますが、現在の建国記念の日は、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」とされています。日本に生れ育った事を喜び感謝したいと思います。

2月8日は「針供養」の日です。地方や神社によっては12月8日に行われることもありますが、今日は、裁縫を1日慎み、古い糸や錆びた針、折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して神社に納めて針仕事の上達を祈ります。浅草寺淡島堂が、「針供養」の寺として有名です。日ごろから「針」にはとてもお世話になっています。改めて「針」に感謝したいと思います。

2月8日は「針供養」の日です。地方や神社によっては12月8日に行われることもありますが、今日は、裁縫を1日慎み、古い糸や錆びた針、折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して神社に納めて針仕事の上達を祈ります。浅草寺淡島堂が、「針供養」の寺として有名です。日ごろから「針」にはとてもお世話になっています。改めて「針」に感謝したいと思います。

「余寒(よかん)」は、立春(2月4日)後の寒さで、寒が明けてもなお残る寒さ(残寒)のことです。寒が明けても朝の冷え込みは厳しく、連日氷点下の寒さが続いています。今朝も気温は氷点下の低く肩をすくめる寒さです。しかし、日が伸びて午後5時を過ぎても明るくなり、季節は確実に冬から春に向かっていることを感じます。

「余寒(よかん)」は、立春(2月4日)後の寒さで、寒が明けてもなお残る寒さ(残寒)のことです。寒が明けても朝の冷え込みは厳しく、連日氷点下の寒さが続いています。今朝も気温は氷点下の低く肩をすくめる寒さです。しかし、日が伸びて午後5時を過ぎても明るくなり、季節は確実に冬から春に向かっていることを感じます。

立春が過ぎ、この時期になると、栃木名物の「しもつかれ」をふるまわれます。「しもつかれ」にはそれぞれ家庭の味があって、千差万別です。鮭の頭と大豆や野菜の切り屑など残り物を大根おろしと混ぜた料理で、地域により「しみつかり」、「しみつかれ」、「すみつかれ」とも呼ぶようです。「しもつかれを7軒食べ歩くと病気にならない」「なるべく多くの家のしもつかれを食べると無病息災だ」と云われます。

立春が過ぎ、この時期になると、栃木名物の「しもつかれ」をふるまわれます。「しもつかれ」にはそれぞれ家庭の味があって、千差万別です。鮭の頭と大豆や野菜の切り屑など残り物を大根おろしと混ぜた料理で、地域により「しみつかり」、「しみつかれ」、「すみつかれ」とも呼ぶようです。「しもつかれを7軒食べ歩くと病気にならない」「なるべく多くの家のしもつかれを食べると無病息災だ」と云われます。

昨日2月4日が二十四節気の一つ「立春(りっしゅん)」で、「暦の上では、春がはじまる日」とされます。さて、1年の始まりをどの時期に持ってくるかでスタートが変わります。暑いときがスタートの国も、寒いときがスタートの国もあり、それは各国々の慣習や歴史によるのかも知れません。日本には「元旦」の正月を1年の始まりとする考え方と、同時に「立春」を季節の1年の始まりとする考え方も存在します。干支では、春の「節分(立春の前日)」までは前年生まれの干支としますし、俳句の季語なども、四季を立春からの季節感で分けたりします。暦月(月切り)では、春は正月(1月)・2月・3月で、節月(節切り)での春は、立春から立夏の前日。この場合の1月は立春〜啓蟄の前日となります。そして、月切りでは大晦日(12月31日)と元旦(1月1日)の境目が節目です。節切りでは立春を迎えた時間や日が1年のスタートとなります。中国でも日本でも旧暦の日付は月切りによって書かれ、季節感を知るための節切りは日付では何日になるかというような形で補足されます。「立春」を迎えて新しいスタートです。各々が明るく輝かしいスタートが出来ますように祈念いたします。

昨日2月4日が二十四節気の一つ「立春(りっしゅん)」で、「暦の上では、春がはじまる日」とされます。さて、1年の始まりをどの時期に持ってくるかでスタートが変わります。暑いときがスタートの国も、寒いときがスタートの国もあり、それは各国々の慣習や歴史によるのかも知れません。日本には「元旦」の正月を1年の始まりとする考え方と、同時に「立春」を季節の1年の始まりとする考え方も存在します。干支では、春の「節分(立春の前日)」までは前年生まれの干支としますし、俳句の季語なども、四季を立春からの季節感で分けたりします。暦月(月切り)では、春は正月(1月)・2月・3月で、節月(節切り)での春は、立春から立夏の前日。この場合の1月は立春〜啓蟄の前日となります。そして、月切りでは大晦日(12月31日)と元旦(1月1日)の境目が節目です。節切りでは立春を迎えた時間や日が1年のスタートとなります。中国でも日本でも旧暦の日付は月切りによって書かれ、季節感を知るための節切りは日付では何日になるかというような形で補足されます。「立春」を迎えて新しいスタートです。各々が明るく輝かしいスタートが出来ますように祈念いたします。

今夜は2月の満月です。2月の満月は、「スノームーンSnow Moon(雪月)」と名付けられていて、各月の満月の名前はアメリカ合衆国の先住民族の文化に由来し、「スノームーン」は、アルゴンキン族の住むアメリカ北部では2月は1年で一番多く雪が降る時期であることから名付けられたとされています。また、雪と寒さで食べるものがほとんどとれないことから「Hunger Moon(ハンガームーン/飢餓月)」、吹雪が起こることから「Storm Moon(ストームムーン/嵐月)」とも呼ばれ、他にも「Trapper’s Moon(トラッパーズムーン/わな猟師の月)」 「Budding Moon(バーディングムーン/出芽月)」「Bony Moon(ボニームーン/骨月)」「Little Famine Moon(リトルファミンムーン/小飢餓月)」「Moon of Ice(ムーンオブアイス/氷の月)」などさまざまな名前がありました。

今夜は2月の満月です。2月の満月は、「スノームーンSnow Moon(雪月)」と名付けられていて、各月の満月の名前はアメリカ合衆国の先住民族の文化に由来し、「スノームーン」は、アルゴンキン族の住むアメリカ北部では2月は1年で一番多く雪が降る時期であることから名付けられたとされています。また、雪と寒さで食べるものがほとんどとれないことから「Hunger Moon(ハンガームーン/飢餓月)」、吹雪が起こることから「Storm Moon(ストームムーン/嵐月)」とも呼ばれ、他にも「Trapper’s Moon(トラッパーズムーン/わな猟師の月)」 「Budding Moon(バーディングムーン/出芽月)」「Bony Moon(ボニームーン/骨月)」「Little Famine Moon(リトルファミンムーン/小飢餓月)」「Moon of Ice(ムーンオブアイス/氷の月)」などさまざまな名前がありました。

2月3日は節分です。「節分」では、鬼に向かって豆まきをする「鬼やらい」の風習がありますが、豆を打ちつけられる鬼は赤鬼、青鬼、黒鬼で、赤鬼は、満面朱をおびて怒りにたける姿の赤鬼、欲の亡者となって血も涙も無い青鬼、そして、愚痴で人を疑い、嫉妬深く腹黒い黒鬼です。桃太郎の家来となった、犬は赤鬼を、キジは青鬼を、猿は黒鬼を退治します。なぜ、そうなのでしょうか。怒りの気持ちを和らげる慈しみの動物は犬であり、欲の反対は施すことになります。雉は危険があると自分の命を捨てて我が子を守ります、勇気のある動物の象徴が雉です。さらに、愚痴の反対は正しい智慧で、智慧のある動物の象徴は猿です。仏教では、煩悩を通俗的に鬼と呼んでいます。鬼が島に住む鬼たちは、実はそれぞれの心の中に現れることがあります。赤・青・黒の三匹の心の鬼を追い出して、清く正しく、美しい心でありたいと願いましょう。

2月3日は節分です。「節分」では、鬼に向かって豆まきをする「鬼やらい」の風習がありますが、豆を打ちつけられる鬼は赤鬼、青鬼、黒鬼で、赤鬼は、満面朱をおびて怒りにたける姿の赤鬼、欲の亡者となって血も涙も無い青鬼、そして、愚痴で人を疑い、嫉妬深く腹黒い黒鬼です。桃太郎の家来となった、犬は赤鬼を、キジは青鬼を、猿は黒鬼を退治します。なぜ、そうなのでしょうか。怒りの気持ちを和らげる慈しみの動物は犬であり、欲の反対は施すことになります。雉は危険があると自分の命を捨てて我が子を守ります、勇気のある動物の象徴が雉です。さらに、愚痴の反対は正しい智慧で、智慧のある動物の象徴は猿です。仏教では、煩悩を通俗的に鬼と呼んでいます。鬼が島に住む鬼たちは、実はそれぞれの心の中に現れることがあります。赤・青・黒の三匹の心の鬼を追い出して、清く正しく、美しい心でありたいと願いましょう。

│令和6年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

明日から3月です。春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

明日から3月です。春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

「三寒四温」は寒い日が3日続いて暖かい日が4日続いてまた寒い日に戻ることで、春先によく耳にします。もともとは気象庁の定義【冬期に3日間くらい寒い日が続き、次の4日間くらい暖かく、これが繰り返されること】にあるように「冬の現象」ですが、日本では2月から3月にかけて三寒四温のような天気になります。「三寒四温」は、本来は冬の気候で、外国に多い現象ですが、今は日本の気候に合わせて2月から3月上旬、冬から春への季節の移り変わりの時期に使われるようになりました。「三寒四温をくり返しながら春になっていく」が正しい使い方です。

「三寒四温」は寒い日が3日続いて暖かい日が4日続いてまた寒い日に戻ることで、春先によく耳にします。もともとは気象庁の定義【冬期に3日間くらい寒い日が続き、次の4日間くらい暖かく、これが繰り返されること】にあるように「冬の現象」ですが、日本では2月から3月にかけて三寒四温のような天気になります。「三寒四温」は、本来は冬の気候で、外国に多い現象ですが、今は日本の気候に合わせて2月から3月上旬、冬から春への季節の移り変わりの時期に使われるようになりました。「三寒四温をくり返しながら春になっていく」が正しい使い方です。

ひかり幼稚園の年長児(月組)の子どもたちの「保育参観」を今日と明日、二日間実施いたします。ホールで体育活動の様子をご覧いただき、各クラスでは制作活動を見学いただきます。就学を前にして、一人ひとりが自主的にそして積極的に活動に取り組む姿を見ることが出来たと思います。子どもたちに培われた主体的に活動する力は、小学校に行ってからも、大きく成長することを感じさせてくれます。

この時期は空気が乾燥し、水蒸気による大気のゆらぎが少なくなるため、晴れた夜は澄み渡り星空観賞にぴったりの季節となります。冬の星座を代表する3つ星のオリオン座、ペテルギウス、シリウス、プロキオンで結ぶ冬の大三角形など、1等星が多く見つけやすいのも特徴です。その他にもふたご座やおおいぬ座など有名な星座がたくさん肉眼で観察できます。ご家族で温かくして観察してみてください。

ロウバイ(蝋梅)は、厳寒の咲く花が少ない時期にすっきりとした甘い香りを漂わせる花として知られ、この時期によく見かけ、こぶりなかわいらしい黄色い花と香りで、人の目と花を楽しませてくれます。ロウバイは花びらがロウ細工に似ているから「蝋梅」ではないかという説が知られ、旧字体で「臘梅」とも表記されることもあります。旧暦の12月に開花するので、12月の異称の「臘月」から取られて臘梅とされたのではないかという説もあります。花を下に向けてうつむき加減に開花するので、「奥ゆかしい」という花言葉もつけられ、別に「先見」や「先導」という花言葉もあり、春になる前に先駆けて開花することから由来すると考えられています。

2月23日は第26代・徳仁天皇の誕生日で祝日です。天皇の誕生日はすでに8世紀には「天長節」の名で祝われた記録が残り、「天長節」が国の祝日になったのは1873年(明治6年)のことです。そして、1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、天長節は「天皇誕生日」という祝日に改められました。国民の祝日にはそれぞれ意味が定められていますが、天皇誕生日は文字通り「天皇の誕生日を祝う」祝日となっています。

2月23日は第26代・徳仁天皇の誕生日で祝日です。天皇の誕生日はすでに8世紀には「天長節」の名で祝われた記録が残り、「天長節」が国の祝日になったのは1873年(明治6年)のことです。そして、1948年(昭和23年)に「国民の祝日に関する法律」が制定され、天長節は「天皇誕生日」という祝日に改められました。国民の祝日にはそれぞれ意味が定められていますが、天皇誕生日は文字通り「天皇の誕生日を祝う」祝日となっています。

2月22日は「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」という猫の鳴き声の語呂合わせということで、猫の日制定委員会が1987(昭和62)年に制定した「猫の日」です。この日に決まったのはペットフード工業会が全国の愛猫家から公募した結果だそうです。陽だまりで猫が昼寝をしている様子には心が和みます。穏やかで安らかな日々が続くことを願います。

2月22日は「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」という猫の鳴き声の語呂合わせということで、猫の日制定委員会が1987(昭和62)年に制定した「猫の日」です。この日に決まったのはペットフード工業会が全国の愛猫家から公募した結果だそうです。陽だまりで猫が昼寝をしている様子には心が和みます。穏やかで安らかな日々が続くことを願います。

2月も後半になり、季節は春に近づき、南向きの土手などに「たんぽぽ」が咲きだしました。「たんぽぽ」の黄色い花は、春の訪れを感じます。「たんぽぽ」は、キク科タンポポ属の多年草の総称で、全世界に広く分布していますが、日本には「カンサイタンポポ」・「エゾタンポポ」・「シロバナタンポポ」、また帰化植物の「セイヨウタンポポ」など10種以上あり、一般的に「たんぽぽ」と言えば、「カントウタンポポ」を言います。その若葉は食用となり、根は生薬で、胃薬やの母乳の出を良くする効用があるそうです。「たんぽぽ」は、真っ白なふわふわの綿毛が特徴的ですが、その丸い綿毛が、まるで「たんぽ」のようだということから、「たんぽぽ」の名前がつきました。花言葉は「思わせぶり」だそうです。

2月も後半になり、季節は春に近づき、南向きの土手などに「たんぽぽ」が咲きだしました。「たんぽぽ」の黄色い花は、春の訪れを感じます。「たんぽぽ」は、キク科タンポポ属の多年草の総称で、全世界に広く分布していますが、日本には「カンサイタンポポ」・「エゾタンポポ」・「シロバナタンポポ」、また帰化植物の「セイヨウタンポポ」など10種以上あり、一般的に「たんぽぽ」と言えば、「カントウタンポポ」を言います。その若葉は食用となり、根は生薬で、胃薬やの母乳の出を良くする効用があるそうです。「たんぽぽ」は、真っ白なふわふわの綿毛が特徴的ですが、その丸い綿毛が、まるで「たんぽ」のようだということから、「たんぽぽ」の名前がつきました。花言葉は「思わせぶり」だそうです。

今から410年前の1607(慶長12)年の2月20日、出雲の阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国の大名の前で初めて「歌舞伎踊り」を披露したそうです。今日は、それを記念して「歌舞伎の日」です。ただし、1603(慶長8)年、京都四条河原で出雲の阿国が歌舞伎踊りを始めたのが「歌舞伎」の発祥とされています。歌舞伎も現代風に分かりやすく、楽しめるような工夫もなされていて、実際に生で見ると、伝統の力や芸術性、その魅力に誰もが引き付けられることでしょう。

今から410年前の1607(慶長12)年の2月20日、出雲の阿国が江戸城で将軍徳川家康や諸国の大名の前で初めて「歌舞伎踊り」を披露したそうです。今日は、それを記念して「歌舞伎の日」です。ただし、1603(慶長8)年、京都四条河原で出雲の阿国が歌舞伎踊りを始めたのが「歌舞伎」の発祥とされています。歌舞伎も現代風に分かりやすく、楽しめるような工夫もなされていて、実際に生で見ると、伝統の力や芸術性、その魅力に誰もが引き付けられることでしょう。

今日2月19日は二十四節季の「雨水(うすい)」を迎えます。空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始めるころで、『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されていて、「節分草」も可憐な花を見せてくれます。この時節から寒さも峠を越え、春に近づいている事を実感します。

今日2月19日は二十四節季の「雨水(うすい)」を迎えます。空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始めるころで、『暦便覧』には「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」と記されていて、「節分草」も可憐な花を見せてくれます。この時節から寒さも峠を越え、春に近づいている事を実感します。

立春を過ぎて暦の上では春を迎え、温かい春の日差しが嬉しく、吹く風にも1月程の厳しい冷たさを感じなくなりました。日ごとに温かさを感じ季節が確実に春に向かっていることを実感します。陽光の下、そこかしこで梅の花も蕾を膨らませて、間もなく清らかな香りを放つことでしょう。

立春を過ぎて暦の上では春を迎え、温かい春の日差しが嬉しく、吹く風にも1月程の厳しい冷たさを感じなくなりました。日ごとに温かさを感じ季節が確実に春に向かっていることを実感します。陽光の下、そこかしこで梅の花も蕾を膨らませて、間もなく清らかな香りを放つことでしょう。

2月17日は2026年の「春節(しゅんせつ)」です。春節とは、中国や中華圏の旧暦の正月のことで、旧暦の元日を指します。旧暦は月の満ち欠けを基準にしたカレンダーなので、新月の日を毎月1日とし、春節は、毎年必ず新月であるということです。日本は明治6年に西欧諸国に合わせるように西暦に改暦してから、1月1日に正月を祝うようになりましたが、中国は今でも旧暦で正月を祝い、春節には、家族や親しい人たちで集まって年越しをしたり、御馳走を食べたり、旅行に行ったり、華やかに、盛大に新年のお祝いをします。そして春節には「新年好(シンニィェンハオ)」と、日本の「あけましておめでとうございます」に相当し笑顔で声を掛け合います。中国では、春節の前後7日程度が連休となり、この連休期間は国が定めていて、毎年変わります。前年の11月〜12月頃に次の春節の連休が発表されるという仕組みです。

2月17日は2026年の「春節(しゅんせつ)」です。春節とは、中国や中華圏の旧暦の正月のことで、旧暦の元日を指します。旧暦は月の満ち欠けを基準にしたカレンダーなので、新月の日を毎月1日とし、春節は、毎年必ず新月であるということです。日本は明治6年に西欧諸国に合わせるように西暦に改暦してから、1月1日に正月を祝うようになりましたが、中国は今でも旧暦で正月を祝い、春節には、家族や親しい人たちで集まって年越しをしたり、御馳走を食べたり、旅行に行ったり、華やかに、盛大に新年のお祝いをします。そして春節には「新年好(シンニィェンハオ)」と、日本の「あけましておめでとうございます」に相当し笑顔で声を掛け合います。中国では、春節の前後7日程度が連休となり、この連休期間は国が定めていて、毎年変わります。前年の11月〜12月頃に次の春節の連休が発表されるという仕組みです。

第二ひかり幼稚園では本日「2月座禅会」を修行しました。今回を含めて残り2回となった月例の座禅会です。一人ひとりがしっかり座禅に向き合い、心静かに落ち着いて取り組む姿に大きな成長を感じます。3月最後となる「座禅会」も充実したものとなるでしょう。一年を通して培った丹田の力を糧として、子どもたちの今後の成長が楽しみでなりません。

本日2月15日はお釈迦様の亡くなられた「涅槃会」です。お釈迦さまは、今からおよそ2500年前に、インドのクシナガラで80歳の生涯を閉じられました。「亡くなられた」といわないで、「滅度(めつど)された」(入滅度)、「涅槃に入られた」(入涅槃)といいますが、これは「煩悩の火がすべて消された世界」を示します。お釈迦さまは涅槃に入られる前、弟子の阿難(アナン)にこう言います。「阿難よ。向こうの林の片隅にサーラの樹が立っているのを見るであろう。そこへ行って、私のために床をつくり、枕を北に向けて休ませてもらいたい。私はひどく疲れた。今夜半、私はそこで滅度に入るであろう」阿難は涙を流しながら、サーラの樹の下に行き、清らかに地を掃いて床をこしらえ、その上にお釈迦さまを休ませてあげます。ここに到着される前、お釈迦さまはパーバというところで説法されていました。パーバとクシナガラの間は、わずかの距離でしたが、移動の間25回も休まれたといわれます。どれほど疲れていたのでしょう。頭を北に、面を西に向かい、右脇を床につけて、足を重ねられます。すると、不思議なことが起こるのです。美しい楽の音がながれ、歌声が聞こえ、天の神々が近づいてきます。サーラの樹は突如、白い鶴にも似た花が咲き、花びらが雨のようにお釈迦さまの上に降りそそぎます。その時、お釈迦さまは阿難に言われます。「阿難よ。天の神々が私を供養しに来たのが見えただろうか」「はい、世尊。はっきり見えます」「このようにするのは、心から私を敬い、私に報いる道ではない」「では世尊。真に仏を敬い、仏に報いる道はいかなるものでありましょうか」「阿難よ。そして、愛する弟子たちよ。私に報いたいと思うならば、老若男女を問わず、私の説いた教えを大切にし、教えを実践してほしい。ただひとすじに教えを守りぬく者こそ、私につかえ、私を敬うものである。香や、華や、伎楽をもってするのは本当の道ではない。ひたすらに法を守り、法に生き、法のために精進するがよい。これこそ、こよなき供養というものである。」「法に生きる」ことこそ真の供養だととかれています。「こよなき供養」「真の供養」とは、お香や華や伎楽をもってするのではなく、「教えを実践する」こと、お釈迦様の教えをそれぞれが実践していくことが大切です。

本日2月15日はお釈迦様の亡くなられた「涅槃会」です。お釈迦さまは、今からおよそ2500年前に、インドのクシナガラで80歳の生涯を閉じられました。「亡くなられた」といわないで、「滅度(めつど)された」(入滅度)、「涅槃に入られた」(入涅槃)といいますが、これは「煩悩の火がすべて消された世界」を示します。お釈迦さまは涅槃に入られる前、弟子の阿難(アナン)にこう言います。「阿難よ。向こうの林の片隅にサーラの樹が立っているのを見るであろう。そこへ行って、私のために床をつくり、枕を北に向けて休ませてもらいたい。私はひどく疲れた。今夜半、私はそこで滅度に入るであろう」阿難は涙を流しながら、サーラの樹の下に行き、清らかに地を掃いて床をこしらえ、その上にお釈迦さまを休ませてあげます。ここに到着される前、お釈迦さまはパーバというところで説法されていました。パーバとクシナガラの間は、わずかの距離でしたが、移動の間25回も休まれたといわれます。どれほど疲れていたのでしょう。頭を北に、面を西に向かい、右脇を床につけて、足を重ねられます。すると、不思議なことが起こるのです。美しい楽の音がながれ、歌声が聞こえ、天の神々が近づいてきます。サーラの樹は突如、白い鶴にも似た花が咲き、花びらが雨のようにお釈迦さまの上に降りそそぎます。その時、お釈迦さまは阿難に言われます。「阿難よ。天の神々が私を供養しに来たのが見えただろうか」「はい、世尊。はっきり見えます」「このようにするのは、心から私を敬い、私に報いる道ではない」「では世尊。真に仏を敬い、仏に報いる道はいかなるものでありましょうか」「阿難よ。そして、愛する弟子たちよ。私に報いたいと思うならば、老若男女を問わず、私の説いた教えを大切にし、教えを実践してほしい。ただひとすじに教えを守りぬく者こそ、私につかえ、私を敬うものである。香や、華や、伎楽をもってするのは本当の道ではない。ひたすらに法を守り、法に生き、法のために精進するがよい。これこそ、こよなき供養というものである。」「法に生きる」ことこそ真の供養だととかれています。「こよなき供養」「真の供養」とは、お香や華や伎楽をもってするのではなく、「教えを実践する」こと、お釈迦様の教えをそれぞれが実践していくことが大切です。

2月14日は、「バレンタインデー」です。田園と牧人の神ルペルクス(ファウヌスの別名)をたたえる古代ローマのルペルカリアの祭(2月15日)が起源で、やがてこの祭りが、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、ローマ皇帝の迫害により西暦269年に殉教した日を記念した祭日(2月14日)とむすびつけられて出来たものです。その後、聖バレンティヌスは恋人たちの守護者とされ、この日は恋人たちの愛の誓いの日となり、日本では1958年頃より流行しはじめ、お菓子メーカーの努力によって、女性から男性にチョコレートを贈るという、日本独自の習慣が生まれました。

2月14日は、「バレンタインデー」です。田園と牧人の神ルペルクス(ファウヌスの別名)をたたえる古代ローマのルペルカリアの祭(2月15日)が起源で、やがてこの祭りが、兵士の自由結婚禁止政策に反対したバレンタイン司教が、ローマ皇帝の迫害により西暦269年に殉教した日を記念した祭日(2月14日)とむすびつけられて出来たものです。その後、聖バレンティヌスは恋人たちの守護者とされ、この日は恋人たちの愛の誓いの日となり、日本では1958年頃より流行しはじめ、お菓子メーカーの努力によって、女性から男性にチョコレートを贈るという、日本独自の習慣が生まれました。

2月15日はお釈迦さまが亡くなられた「涅槃会」です。本日、幼稚園ではお釈迦さまに感謝と敬意をもって「涅槃会の集会」を行いました。2600年前に80歳で亡くなられたお釈迦さまの生涯をスライドショーで説明し、そのみ教えの話しをいたしました。丁寧に分かりやすく説明したので、子どもたちもよく耳を傾けて聞いてくれました。

2月15日は、お釈迦さまがお亡くなりになった「涅槃」の日です。お釈迦さまは臨終の際に、「あなたが亡くなられた後、いったいなにを頼りに生きたらよいのでしょうか?」と弟子たちは問いかけました。お釈迦さまは、その問いかけに、『自灯明、法灯明(自らを灯火(ともしび)とせよ、法を灯火とせよ)』と答えています。私たちは、時に大きな存在に依存して、前に進むことがあります。お釈迦さまと修行を供にし、大いなるその指導のもとにいた者がその支えを失ったとき、これから先どう進むべきかと惑いうろたえたことと思います。「自灯明」は依存する気持ちを戒めた厳しいお示しです。自分自身を拠りどころとして、自分自身の責任で進むのです。分の信じるものを拠りどころとして、自分の足で歩むのです。自分を灯火にして進む自信がない者は、「法灯明」。仏法つまり仏の教えが灯火となってあなたの足元を照らすでしょう。「自灯明」で戸惑い悩んだとき、仏様の教えがあなたを導いてくれます。人生はあなた自身のものです。だれも足元を照らし続けてはくれません、自分と自らの信じるものを灯火として、一歩一歩しっかりと自分の足元をみつめ歩んでいきましょう。幼稚園では明日13日(金)にお釈迦さまに感謝と敬意をもって「涅槃会集会」を行います。

2月15日は、お釈迦さまがお亡くなりになった「涅槃」の日です。お釈迦さまは臨終の際に、「あなたが亡くなられた後、いったいなにを頼りに生きたらよいのでしょうか?」と弟子たちは問いかけました。お釈迦さまは、その問いかけに、『自灯明、法灯明(自らを灯火(ともしび)とせよ、法を灯火とせよ)』と答えています。私たちは、時に大きな存在に依存して、前に進むことがあります。お釈迦さまと修行を供にし、大いなるその指導のもとにいた者がその支えを失ったとき、これから先どう進むべきかと惑いうろたえたことと思います。「自灯明」は依存する気持ちを戒めた厳しいお示しです。自分自身を拠りどころとして、自分自身の責任で進むのです。分の信じるものを拠りどころとして、自分の足で歩むのです。自分を灯火にして進む自信がない者は、「法灯明」。仏法つまり仏の教えが灯火となってあなたの足元を照らすでしょう。「自灯明」で戸惑い悩んだとき、仏様の教えがあなたを導いてくれます。人生はあなた自身のものです。だれも足元を照らし続けてはくれません、自分と自らの信じるものを灯火として、一歩一歩しっかりと自分の足元をみつめ歩んでいきましょう。幼稚園では明日13日(金)にお釈迦さまに感謝と敬意をもって「涅槃会集会」を行います。

2月11日の「建国記念の日」は、もともとは1872年(明治5)に、[紀元節(きぜんせつ)]という名前ではじまった記念日で、「古事記」「日本書紀」の記述にもとづき、初代天皇とされる神武天皇が即位した日といわれています。当初は1月29日が祝日にさだめられていましたが、翌1873年に、太陽暦の採用にともなう措置として、期日を2月11日に変更されました。その後、第二次大戦後に廃止されましたが、1966年(昭和41)に「建国記念の日」という名で復活し、翌年より実施されています。制定当初は、まだ成立したばかりの明治政府首脳が、天皇を中心とした国家支配体制の正当性を内外にしめす必要から制定されたと考えられていますが、現在の建国記念の日は、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」とされています。日本に生れ育った事を喜び感謝したいと思います。

2月11日の「建国記念の日」は、もともとは1872年(明治5)に、[紀元節(きぜんせつ)]という名前ではじまった記念日で、「古事記」「日本書紀」の記述にもとづき、初代天皇とされる神武天皇が即位した日といわれています。当初は1月29日が祝日にさだめられていましたが、翌1873年に、太陽暦の採用にともなう措置として、期日を2月11日に変更されました。その後、第二次大戦後に廃止されましたが、1966年(昭和41)に「建国記念の日」という名で復活し、翌年より実施されています。制定当初は、まだ成立したばかりの明治政府首脳が、天皇を中心とした国家支配体制の正当性を内外にしめす必要から制定されたと考えられていますが、現在の建国記念の日は、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」とされています。日本に生れ育った事を喜び感謝したいと思います。

第二ひかり幼稚園では本日、年中児(星組)の保育参観を行いました。表現活動の発表で、各自が表現したいものを選んで行いました。自分で制作した衣装をまとって登場したり、アイドルやプリンス・ヒーローになって、歌やダンスを行ってお集まりいただいた保護者の皆様の前で、堂々と自己表現を披露しました。

本日、ひかり幼稚園では年長児(月組)の子どもたちが「2月座禅会」を修行しました。4月から毎月行っている座禅会も今日で11回目となり、残すところ3月のみとなり、少し寂しい気持ちもありましが、それ以上に回を重ねるごとにしっかりと座禅に向かう姿が、頼もしく嬉しく感じます。来月の最終回には座禅の後に入学と健やかな成長を祈願し、お守りの授与を行います。

2月8日は「針供養」の日です。地方や神社によっては12月8日に行われることもありますが、今日は、裁縫を1日慎み、古い糸や錆びた針、折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して神社に納めて針仕事の上達を祈ります。浅草寺淡島堂が、「針供養」の寺として有名です。日ごろから「針」にはとてもお世話になっています。改めて「針」に感謝したいと思います。

2月8日は「針供養」の日です。地方や神社によっては12月8日に行われることもありますが、今日は、裁縫を1日慎み、古い糸や錆びた針、折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して神社に納めて針仕事の上達を祈ります。浅草寺淡島堂が、「針供養」の寺として有名です。日ごろから「針」にはとてもお世話になっています。改めて「針」に感謝したいと思います。

「余寒(よかん)」は、立春(2月4日)後の寒さで、寒が明けてもなお残る寒さ(残寒)のことです。寒が明けても朝の冷え込みは厳しく、連日氷点下の寒さが続いています。今朝も気温は氷点下の低く肩をすくめる寒さです。しかし、日が伸びて午後5時を過ぎても明るくなり、季節は確実に冬から春に向かっていることを感じます。

「余寒(よかん)」は、立春(2月4日)後の寒さで、寒が明けてもなお残る寒さ(残寒)のことです。寒が明けても朝の冷え込みは厳しく、連日氷点下の寒さが続いています。今朝も気温は氷点下の低く肩をすくめる寒さです。しかし、日が伸びて午後5時を過ぎても明るくなり、季節は確実に冬から春に向かっていることを感じます。

立春が過ぎ、この時期になると、栃木名物の「しもつかれ」をふるまわれます。「しもつかれ」にはそれぞれ家庭の味があって、千差万別です。鮭の頭と大豆や野菜の切り屑など残り物を大根おろしと混ぜた料理で、地域により「しみつかり」、「しみつかれ」、「すみつかれ」とも呼ぶようです。「しもつかれを7軒食べ歩くと病気にならない」「なるべく多くの家のしもつかれを食べると無病息災だ」と云われます。

立春が過ぎ、この時期になると、栃木名物の「しもつかれ」をふるまわれます。「しもつかれ」にはそれぞれ家庭の味があって、千差万別です。鮭の頭と大豆や野菜の切り屑など残り物を大根おろしと混ぜた料理で、地域により「しみつかり」、「しみつかれ」、「すみつかれ」とも呼ぶようです。「しもつかれを7軒食べ歩くと病気にならない」「なるべく多くの家のしもつかれを食べると無病息災だ」と云われます。

昨日2月4日が二十四節気の一つ「立春(りっしゅん)」で、「暦の上では、春がはじまる日」とされます。さて、1年の始まりをどの時期に持ってくるかでスタートが変わります。暑いときがスタートの国も、寒いときがスタートの国もあり、それは各国々の慣習や歴史によるのかも知れません。日本には「元旦」の正月を1年の始まりとする考え方と、同時に「立春」を季節の1年の始まりとする考え方も存在します。干支では、春の「節分(立春の前日)」までは前年生まれの干支としますし、俳句の季語なども、四季を立春からの季節感で分けたりします。暦月(月切り)では、春は正月(1月)・2月・3月で、節月(節切り)での春は、立春から立夏の前日。この場合の1月は立春〜啓蟄の前日となります。そして、月切りでは大晦日(12月31日)と元旦(1月1日)の境目が節目です。節切りでは立春を迎えた時間や日が1年のスタートとなります。中国でも日本でも旧暦の日付は月切りによって書かれ、季節感を知るための節切りは日付では何日になるかというような形で補足されます。「立春」を迎えて新しいスタートです。各々が明るく輝かしいスタートが出来ますように祈念いたします。

昨日2月4日が二十四節気の一つ「立春(りっしゅん)」で、「暦の上では、春がはじまる日」とされます。さて、1年の始まりをどの時期に持ってくるかでスタートが変わります。暑いときがスタートの国も、寒いときがスタートの国もあり、それは各国々の慣習や歴史によるのかも知れません。日本には「元旦」の正月を1年の始まりとする考え方と、同時に「立春」を季節の1年の始まりとする考え方も存在します。干支では、春の「節分(立春の前日)」までは前年生まれの干支としますし、俳句の季語なども、四季を立春からの季節感で分けたりします。暦月(月切り)では、春は正月(1月)・2月・3月で、節月(節切り)での春は、立春から立夏の前日。この場合の1月は立春〜啓蟄の前日となります。そして、月切りでは大晦日(12月31日)と元旦(1月1日)の境目が節目です。節切りでは立春を迎えた時間や日が1年のスタートとなります。中国でも日本でも旧暦の日付は月切りによって書かれ、季節感を知るための節切りは日付では何日になるかというような形で補足されます。「立春」を迎えて新しいスタートです。各々が明るく輝かしいスタートが出来ますように祈念いたします。

本日、第二ひかり幼稚園では「2月誕生会」を開催し,誕生児の保護者の方と楽しく元気いっぱい過ごし、園内には明るい歓声が響いていました。今月の誕生会メニューは「ご飯、豚汁、ハート型ハンバーグ、和風サラダ、チョコプリン」で、みんなと仲良く一緒に美味しく仲良くいただきました。

今日2月3日は「節分」、明日は「立春」で季節は春に変わります。本日、節分で豆まきを行う予定の家族も多いことでしょう。幼稚園では本日、子どもたちの健やかな成長を願って「豆まき」を行いました。用意した豆を各自が作った特製の豆入れに入れて、園庭に現れた鬼に向かって投げつけました。鬼は痛い痛いと言って早々に退散しました。

今夜は2月の満月です。2月の満月は、「スノームーンSnow Moon(雪月)」と名付けられていて、各月の満月の名前はアメリカ合衆国の先住民族の文化に由来し、「スノームーン」は、アルゴンキン族の住むアメリカ北部では2月は1年で一番多く雪が降る時期であることから名付けられたとされています。また、雪と寒さで食べるものがほとんどとれないことから「Hunger Moon(ハンガームーン/飢餓月)」、吹雪が起こることから「Storm Moon(ストームムーン/嵐月)」とも呼ばれ、他にも「Trapper’s Moon(トラッパーズムーン/わな猟師の月)」 「Budding Moon(バーディングムーン/出芽月)」「Bony Moon(ボニームーン/骨月)」「Little Famine Moon(リトルファミンムーン/小飢餓月)」「Moon of Ice(ムーンオブアイス/氷の月)」などさまざまな名前がありました。

今夜は2月の満月です。2月の満月は、「スノームーンSnow Moon(雪月)」と名付けられていて、各月の満月の名前はアメリカ合衆国の先住民族の文化に由来し、「スノームーン」は、アルゴンキン族の住むアメリカ北部では2月は1年で一番多く雪が降る時期であることから名付けられたとされています。また、雪と寒さで食べるものがほとんどとれないことから「Hunger Moon(ハンガームーン/飢餓月)」、吹雪が起こることから「Storm Moon(ストームムーン/嵐月)」とも呼ばれ、他にも「Trapper’s Moon(トラッパーズムーン/わな猟師の月)」 「Budding Moon(バーディングムーン/出芽月)」「Bony Moon(ボニームーン/骨月)」「Little Famine Moon(リトルファミンムーン/小飢餓月)」「Moon of Ice(ムーンオブアイス/氷の月)」などさまざまな名前がありました。

2月3日は節分です。「節分」では、鬼に向かって豆まきをする「鬼やらい」の風習がありますが、豆を打ちつけられる鬼は赤鬼、青鬼、黒鬼で、赤鬼は、満面朱をおびて怒りにたける姿の赤鬼、欲の亡者となって血も涙も無い青鬼、そして、愚痴で人を疑い、嫉妬深く腹黒い黒鬼です。桃太郎の家来となった、犬は赤鬼を、キジは青鬼を、猿は黒鬼を退治します。なぜ、そうなのでしょうか。怒りの気持ちを和らげる慈しみの動物は犬であり、欲の反対は施すことになります。雉は危険があると自分の命を捨てて我が子を守ります、勇気のある動物の象徴が雉です。さらに、愚痴の反対は正しい智慧で、智慧のある動物の象徴は猿です。仏教では、煩悩を通俗的に鬼と呼んでいます。鬼が島に住む鬼たちは、実はそれぞれの心の中に現れることがあります。赤・青・黒の三匹の心の鬼を追い出して、清く正しく、美しい心でありたいと願いましょう。

2月3日は節分です。「節分」では、鬼に向かって豆まきをする「鬼やらい」の風習がありますが、豆を打ちつけられる鬼は赤鬼、青鬼、黒鬼で、赤鬼は、満面朱をおびて怒りにたける姿の赤鬼、欲の亡者となって血も涙も無い青鬼、そして、愚痴で人を疑い、嫉妬深く腹黒い黒鬼です。桃太郎の家来となった、犬は赤鬼を、キジは青鬼を、猿は黒鬼を退治します。なぜ、そうなのでしょうか。怒りの気持ちを和らげる慈しみの動物は犬であり、欲の反対は施すことになります。雉は危険があると自分の命を捨てて我が子を守ります、勇気のある動物の象徴が雉です。さらに、愚痴の反対は正しい智慧で、智慧のある動物の象徴は猿です。仏教では、煩悩を通俗的に鬼と呼んでいます。鬼が島に住む鬼たちは、実はそれぞれの心の中に現れることがあります。赤・青・黒の三匹の心の鬼を追い出して、清く正しく、美しい心でありたいと願いましょう。