│令和6年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

│令和5年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

明日からは4月ですが、4月の和風月名は「卯月(うづき)」です。「卯月」は「卯の花が咲く月」とことが由来とされますが、他にも4番目の月は十二支に4番目「卯(うさぎ)」という意味で「卯月」となった説もあります。4月には、卯月の他にも数多くの異名や異称があり、卯月以外の4月の呼び名を紹介します。「木葉採月(このはとりつき)」養蚕の際、蚕を飼うための桑の木の葉の収穫が始まることから、このように呼ばれています。「夏初月(なつはづき)」旧暦では1〜3月が春、4〜6月が夏、7〜9月が秋、10〜12月が冬としていたため、4月は夏の始まりになります。「孟夏(もうか)」孟には初めという意味があり、夏の最初の月のためこのように呼ばれています。「鳥待月(とりまちづき)」気温が上がって暖かくなった頃合いを見計らってやって来る、渡り鳥にちなんで名づけられています。「乏月(ぼうげつ)」食欲が失われがちな時期のため、このように呼ばれています。

明日からは4月ですが、4月の和風月名は「卯月(うづき)」です。「卯月」は「卯の花が咲く月」とことが由来とされますが、他にも4番目の月は十二支に4番目「卯(うさぎ)」という意味で「卯月」となった説もあります。4月には、卯月の他にも数多くの異名や異称があり、卯月以外の4月の呼び名を紹介します。「木葉採月(このはとりつき)」養蚕の際、蚕を飼うための桑の木の葉の収穫が始まることから、このように呼ばれています。「夏初月(なつはづき)」旧暦では1〜3月が春、4〜6月が夏、7〜9月が秋、10〜12月が冬としていたため、4月は夏の始まりになります。「孟夏(もうか)」孟には初めという意味があり、夏の最初の月のためこのように呼ばれています。「鳥待月(とりまちづき)」気温が上がって暖かくなった頃合いを見計らってやって来る、渡り鳥にちなんで名づけられています。「乏月(ぼうげつ)」食欲が失われがちな時期のため、このように呼ばれています。

「ごぼう」をいただき感謝して食しました。「ごぼう」には栄養がいっぱい入っています。食物繊維が豊富に含まれ、この食物繊維がもたらす健康効果が、ごぼうの魅力です。不溶性食物繊維のセルロースとリグニン、水溶性食物繊維のイヌリンが含まれ、セルロースは不溶性食物繊維で、便通の改善、満腹感の維持といった効果が期待できます。リグニンは、便通の改善、満腹感の維持といった効果があり、コレステロールのもととなる胆汁酸の排出を促すはたらきがあり、コレステロール量の減少効果が期待できます。イヌリンは糖の吸収速度をゆるめ、血糖値の急激な上昇を抑えるはたらきがあり、腸内では善玉菌の餌となり、腸内環境を整える効果や、腎臓や肝臓の機能を活発にし、免疫力を高めるはたらきがあります。ごぼうを食べると体力がつくと昔から言われていますが、その原因となる成分のひとつがアルギニンで、栄養ドリンクにも使われている成分で、コラーゲンの生成を促進するはたらきもあり、ハリのある肌を保つ効果が期待できます。加えて、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどといったミネラル成分が豊富な健康食材です。

「ごぼう」をいただき感謝して食しました。「ごぼう」には栄養がいっぱい入っています。食物繊維が豊富に含まれ、この食物繊維がもたらす健康効果が、ごぼうの魅力です。不溶性食物繊維のセルロースとリグニン、水溶性食物繊維のイヌリンが含まれ、セルロースは不溶性食物繊維で、便通の改善、満腹感の維持といった効果が期待できます。リグニンは、便通の改善、満腹感の維持といった効果があり、コレステロールのもととなる胆汁酸の排出を促すはたらきがあり、コレステロール量の減少効果が期待できます。イヌリンは糖の吸収速度をゆるめ、血糖値の急激な上昇を抑えるはたらきがあり、腸内では善玉菌の餌となり、腸内環境を整える効果や、腎臓や肝臓の機能を活発にし、免疫力を高めるはたらきがあります。ごぼうを食べると体力がつくと昔から言われていますが、その原因となる成分のひとつがアルギニンで、栄養ドリンクにも使われている成分で、コラーゲンの生成を促進するはたらきもあり、ハリのある肌を保つ効果が期待できます。加えて、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどといったミネラル成分が豊富な健康食材です。

桜がつぼみを大きく膨らませています。3月末となり、間もなく4月です。一年間、あっという間に過ぎました。1年365日、それぞれ毎日が大切で、二度とないかけがえのない日々です。日々を無駄に送ることなく大切に、さらに実りある日々のために資していきたいものです。間もなく桜が咲きだすことでしょう。

桜がつぼみを大きく膨らませています。3月末となり、間もなく4月です。一年間、あっという間に過ぎました。1年365日、それぞれ毎日が大切で、二度とないかけがえのない日々です。日々を無駄に送ることなく大切に、さらに実りある日々のために資していきたいものです。間もなく桜が咲きだすことでしょう。

春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

初春の味覚、「ふきのとう」を頂きました。春になって、田んぼの畦などにたくさん出ています。ふきのとうはカリウムを豊富に含んでいます。カリウムはナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。また、足などのむくみをとる作用もあるそうです。また、苦味成分のアルカノイドは肝機能を強化し、新陳代謝を促進します。また、ケンフェールは活性酸素などの発ガン物質を抑制する効果があります。そして、香りの成分フキノリドには、胃腸の働きを良くする健胃効果があると言われています。苦味や独特の香りにも体に良い成分が含まれていますので、ぜひ初春の味覚を楽しんでみましょう。

初春の味覚、「ふきのとう」を頂きました。春になって、田んぼの畦などにたくさん出ています。ふきのとうはカリウムを豊富に含んでいます。カリウムはナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。また、足などのむくみをとる作用もあるそうです。また、苦味成分のアルカノイドは肝機能を強化し、新陳代謝を促進します。また、ケンフェールは活性酸素などの発ガン物質を抑制する効果があります。そして、香りの成分フキノリドには、胃腸の働きを良くする健胃効果があると言われています。苦味や独特の香りにも体に良い成分が含まれていますので、ぜひ初春の味覚を楽しんでみましょう。

桜が咲くのは例年3〜4月ごろですが、春の訪れが早いと、桜の開花も早くなります。沖縄など島しょ部を除けば、2月・3月ともに平均気温が最も高いのは鹿児島ですので、最初に開花するのは鹿児島と思うかもしれませんが、昨年、最も早く咲いたのは鹿児島ではなく東京で、鹿児島の桜が開花したのは東京の開花から2週間以上経ってからでした。これには「休眠打破」が関係しています。桜の蕾(花芽)は、冬に入る前にいったん休眠し、成長を止めます。そして冬の厳しい寒さによって再び目を覚まし(休眠打破)、そこからは春の暖かさによって成長していきます。冬にある程度寒くなることが早い開花には必要で、昨春の鹿児島は冬の寒さが不十分で「休眠打破」がうまく行われなかったことが、開花が遅い原因の1つと考えられます。今年、東京では間もなく桜の開花発表がありそうです。このあたりでも3月中には桜の開花がありそうです。

桜が咲くのは例年3〜4月ごろですが、春の訪れが早いと、桜の開花も早くなります。沖縄など島しょ部を除けば、2月・3月ともに平均気温が最も高いのは鹿児島ですので、最初に開花するのは鹿児島と思うかもしれませんが、昨年、最も早く咲いたのは鹿児島ではなく東京で、鹿児島の桜が開花したのは東京の開花から2週間以上経ってからでした。これには「休眠打破」が関係しています。桜の蕾(花芽)は、冬に入る前にいったん休眠し、成長を止めます。そして冬の厳しい寒さによって再び目を覚まし(休眠打破)、そこからは春の暖かさによって成長していきます。冬にある程度寒くなることが早い開花には必要で、昨春の鹿児島は冬の寒さが不十分で「休眠打破」がうまく行われなかったことが、開花が遅い原因の1つと考えられます。今年、東京では間もなく桜の開花発表がありそうです。このあたりでも3月中には桜の開花がありそうです。

3月20日は「春分の日」、昼夜の長さがほぼ等しい日でした。日がこれから一番長い夏至に向けて、毎日1分5秒づつ日が長くなり、そしてまた毎日1分5秒ずつ日が短くなって、昼夜の長さがほぼ等しい「秋分」になります。一年間は、正確には「365.2421904日」であるために、「春分の日」はその年によって変化します。昼が長くなり戸外で身体を動かす時間が日に日に増えてきます。春の日差しの下、戸外で元気に身体を動かしましょう。

3月20日は「春分の日」、昼夜の長さがほぼ等しい日でした。日がこれから一番長い夏至に向けて、毎日1分5秒づつ日が長くなり、そしてまた毎日1分5秒ずつ日が短くなって、昼夜の長さがほぼ等しい「秋分」になります。一年間は、正確には「365.2421904日」であるために、「春分の日」はその年によって変化します。昼が長くなり戸外で身体を動かす時間が日に日に増えてきます。春の日差しの下、戸外で元気に身体を動かしましょう。

明日3月20日「春分の日」は、「自然を称え、将来のために努力する日」と法律で定められた祝日です。「春分」は昼と夜が同じ長さになる日ですが、昔の人は、自然に感謝し春を祝福する日だと感じていたようです。それは、長い間冬眠をしていた動物たちが動き始め、人々もやる気に満ち溢れている時期です。また、この日の前後にご先祖様への感謝の気持ちを伝えるためにお墓参りに行く習慣(彼岸)もあります。古来、人々はこの日を春の訪れを祝う日とし、同時に祖先に感謝をするお祭りを行い、この風習は農村部で長く続いてきました。 明治時代、春分の中日を「春季皇霊祭」と定め、宮中において祖先を祭る日となったのをきっかけとして、一般市民の間でも「祭日」とされました。

明日3月20日「春分の日」は、「自然を称え、将来のために努力する日」と法律で定められた祝日です。「春分」は昼と夜が同じ長さになる日ですが、昔の人は、自然に感謝し春を祝福する日だと感じていたようです。それは、長い間冬眠をしていた動物たちが動き始め、人々もやる気に満ち溢れている時期です。また、この日の前後にご先祖様への感謝の気持ちを伝えるためにお墓参りに行く習慣(彼岸)もあります。古来、人々はこの日を春の訪れを祝う日とし、同時に祖先に感謝をするお祭りを行い、この風習は農村部で長く続いてきました。 明治時代、春分の中日を「春季皇霊祭」と定め、宮中において祖先を祭る日となったのをきっかけとして、一般市民の間でも「祭日」とされました。

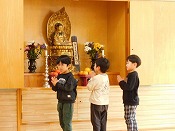

今日3月17日から一週間は春の彼岸です。彼岸は生きている自分たちが、努力して「彼岸」(さとりの岸)に至る精進の日々です。3月の徳目は「智慧」ですが、「智慧」も彼岸に努めるべき徳目です。「智慧」は、単なる知識だけでなく「物事の正しいあり方を見極める認識力の事」をいいます。うれしい、楽しい、心地よい、やさしい等のプラスの心情体験、つらい、悲しい、悔しい、我慢する等のマイナスと思える心情の体験は、智慧づくりとなり自分の力で得た知識を智慧に育んでいくのです。その積み重ねにより真の「賢さ」に繋がります。幼児期には、たくさんの遊びを通して様々な体験をして培い育って智慧が身についていくことが大切です。「人を幸せにし、自分を幸せにする生き方」、それが仏さまの教えです。

今日3月17日から一週間は春の彼岸です。彼岸は生きている自分たちが、努力して「彼岸」(さとりの岸)に至る精進の日々です。3月の徳目は「智慧」ですが、「智慧」も彼岸に努めるべき徳目です。「智慧」は、単なる知識だけでなく「物事の正しいあり方を見極める認識力の事」をいいます。うれしい、楽しい、心地よい、やさしい等のプラスの心情体験、つらい、悲しい、悔しい、我慢する等のマイナスと思える心情の体験は、智慧づくりとなり自分の力で得た知識を智慧に育んでいくのです。その積み重ねにより真の「賢さ」に繋がります。幼児期には、たくさんの遊びを通して様々な体験をして培い育って智慧が身についていくことが大切です。「人を幸せにし、自分を幸せにする生き方」、それが仏さまの教えです。

春の天気は「雨が降る」「風が吹く」「曇天となる」の繰り返しです。昔から言われる「ふる」「ふく」「どん」という言葉は、いかにも春の天気の的を得ているようです。まず、低気圧や前線が近づくと天気が崩れて雨の降る割合が多くなってきます。そして、低気圧が抜けて天気が回復すると、一時的に冷たい空気が流れ込んで北風が強く吹くようになります。さらに、風がおさまって穏やかに晴れた後は、すでに次の低気圧や前線が近づいているため、次第に曇り空に変わってしまいます。春の天気の特徴は、目まぐるしく変わるということですね。明日からは「春の彼岸」、季節は確実に進んでいます。

春の天気は「雨が降る」「風が吹く」「曇天となる」の繰り返しです。昔から言われる「ふる」「ふく」「どん」という言葉は、いかにも春の天気の的を得ているようです。まず、低気圧や前線が近づくと天気が崩れて雨の降る割合が多くなってきます。そして、低気圧が抜けて天気が回復すると、一時的に冷たい空気が流れ込んで北風が強く吹くようになります。さらに、風がおさまって穏やかに晴れた後は、すでに次の低気圧や前線が近づいているため、次第に曇り空に変わってしまいます。春の天気の特徴は、目まぐるしく変わるということですね。明日からは「春の彼岸」、季節は確実に進んでいます。

明日3月14日は「ホワイトデー」です。全国飴菓子工業協同組合(全飴協)関東地区部会が「ホワイトデー」を催事化し、1978(昭和53)年、同組合の総会で制定し、2年間の準備期間を経て1980年(昭和55年)3月14日に、第一回「ホワイトデー」が誕生しました。 2月14日の「バレンタインデー」にチョコレートを贈られた男性が、この日の返礼として、キャンデーやマシュマロ、クッキーなどをプレゼントします。 また、ホワイトデーを3月14日に定めたのは、3世紀のローマで恋愛結婚の禁止令に触れた若い男女がバレンタイン神父に救われ、神父が殉教(2月14日)した1カ月後のこの日に、男女は永遠の愛を誓い合ったことに由来しています。 この日は、「国際結婚の日」で、1873(明治6)年に明治政府が国際結婚を認めると布告を出した日でもありました。

明日3月14日は「ホワイトデー」です。全国飴菓子工業協同組合(全飴協)関東地区部会が「ホワイトデー」を催事化し、1978(昭和53)年、同組合の総会で制定し、2年間の準備期間を経て1980年(昭和55年)3月14日に、第一回「ホワイトデー」が誕生しました。 2月14日の「バレンタインデー」にチョコレートを贈られた男性が、この日の返礼として、キャンデーやマシュマロ、クッキーなどをプレゼントします。 また、ホワイトデーを3月14日に定めたのは、3世紀のローマで恋愛結婚の禁止令に触れた若い男女がバレンタイン神父に救われ、神父が殉教(2月14日)した1カ月後のこの日に、男女は永遠の愛を誓い合ったことに由来しています。 この日は、「国際結婚の日」で、1873(明治6)年に明治政府が国際結婚を認めると布告を出した日でもありました。

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」(「いちげついぬる にげつにげる さんげつさる」と言われます。意味は「正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうこと」で、「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」と、すぐに過ぎてしまう様子を違う言葉を使って調子よく表現した言葉です。1月から慌ただしく過ぎて3月、今週は卒園式がありこの言葉をを実感します。かけがえのない毎日、一日一日を大切に過ごしたいものです。

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」(「いちげついぬる にげつにげる さんげつさる」と言われます。意味は「正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうこと」で、「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」と、すぐに過ぎてしまう様子を違う言葉を使って調子よく表現した言葉です。1月から慌ただしく過ぎて3月、今週は卒園式がありこの言葉をを実感します。かけがえのない毎日、一日一日を大切に過ごしたいものです。

今日3月9日は「サン(3)キュー(9)」(Thank you)の語呂合せで、今日は「ありがとうの日」です。いつでも誰にでも感謝の言葉、「ありがとうございます」を心を向けて言える社会になってほしいと願います。他人を敬うことで、自分も敬われます。人を敬わなければ、自分も敬われることはありません。感謝すれば、感謝が返ってくるでしょう。人にも物にも、あらゆるものに感謝の心を持って接して欲しいと思います。

今日3月9日は「サン(3)キュー(9)」(Thank you)の語呂合せで、今日は「ありがとうの日」です。いつでも誰にでも感謝の言葉、「ありがとうございます」を心を向けて言える社会になってほしいと願います。他人を敬うことで、自分も敬われます。人を敬わなければ、自分も敬われることはありません。感謝すれば、感謝が返ってくるでしょう。人にも物にも、あらゆるものに感謝の心を持って接して欲しいと思います。

3月8日は、「ミツ(3)バチ(8)」の語呂合わせから「ミツバチの日」です。ハチミツには、ビタミンB1、B2、葉酸などのビタミン類、カルシウム、鉄をはじめ、27種類のミネラル、22種類のアミノ酸、80種類の酵素、ポリフェノールや若返り効果があるといわれているパロチンなど、150を超える成分が含まれています。またビタミンには「活性型」と「不活性型」があり、活性型は少量で効くけれども、 不活性型は大量に用いなければ効かないそうです。人工的に作ったビタミン剤は、大量に用いても天然のビタミンよりも効用が低いことが判明しています。ハチミツに含まれるビタミンは非常に良質なもので92%が活性型で、毎朝の食卓をはじめ、運動後や疲れた時、子どもたちや妊娠時・授乳時の栄養補給にも適しています。適度に摂取して、健康な生活に役立てましょう。

3月8日は、「ミツ(3)バチ(8)」の語呂合わせから「ミツバチの日」です。ハチミツには、ビタミンB1、B2、葉酸などのビタミン類、カルシウム、鉄をはじめ、27種類のミネラル、22種類のアミノ酸、80種類の酵素、ポリフェノールや若返り効果があるといわれているパロチンなど、150を超える成分が含まれています。またビタミンには「活性型」と「不活性型」があり、活性型は少量で効くけれども、 不活性型は大量に用いなければ効かないそうです。人工的に作ったビタミン剤は、大量に用いても天然のビタミンよりも効用が低いことが判明しています。ハチミツに含まれるビタミンは非常に良質なもので92%が活性型で、毎朝の食卓をはじめ、運動後や疲れた時、子どもたちや妊娠時・授乳時の栄養補給にも適しています。適度に摂取して、健康な生活に役立てましょう。

先週末は温かったものの、今週は月曜日から寒い日が続き、週末は少し温かくなるようです。陽気は少しづつ春めいて来て、春を告げる草と言われる「梅」がそこかしこで咲いています。梅は樹木ですが、「春告草」と言われ、梅のふくよかな香りを嗅ぐと春の訪れを感じます。そして、「春告鳥」と言われる鶯(うぐいす)も鳴き始めることでしょう。

先週末は温かったものの、今週は月曜日から寒い日が続き、週末は少し温かくなるようです。陽気は少しづつ春めいて来て、春を告げる草と言われる「梅」がそこかしこで咲いています。梅は樹木ですが、「春告草」と言われ、梅のふくよかな香りを嗅ぐと春の訪れを感じます。そして、「春告鳥」と言われる鶯(うぐいす)も鳴き始めることでしょう。

「み吉野の 春つげ草の 花の色 あらぬ梢に かかる白雲」

3月5日は、暦の二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」です。“啓”は『ひらく』、“蟄”は『土中で冬ごもりしている虫』の意で、暦便覧には「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり」と記されています。文字通り地中で冬ごもりしていた虫が春の到来を感じ、草木が芽吹くと同時に地上へ這い出してくるという意味です。この時期、北国でも福寿草が咲き、東京では紋白蝶が見られ、春の訪れを実感できます。

『啓蟄や 蚯蚓の紅の 透きとほる』(山口青邨)

3月5日は、暦の二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」です。“啓”は『ひらく』、“蟄”は『土中で冬ごもりしている虫』の意で、暦便覧には「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり」と記されています。文字通り地中で冬ごもりしていた虫が春の到来を感じ、草木が芽吹くと同時に地上へ這い出してくるという意味です。この時期、北国でも福寿草が咲き、東京では紋白蝶が見られ、春の訪れを実感できます。

『啓蟄や 蚯蚓の紅の 透きとほる』(山口青邨)

3月3日は「ひな祭り」です。ひな祭りのルーツは「上巳の節句」です。「上巳(じょうし/じょうみ)」とは3月上旬の巳の日という意味で、のちに日付が変動しないよう3月3日となりました。その起源は300年頃の古代中国で起こった「上巳節」にさかのぼります。昔から季節や物事の節目には災いをもたらす邪気が入りやすいと考えられていたため、川の水に心身の穢れ(けがれ)を流して厄を祓う行事や、杯を水に流して宴を催す「曲水の宴」などが行われていました。つまり、季節の節目の邪気祓い行事として、老若男女を問わず皆の幸福を願う行事でした。その上巳節を遣唐使が日本に伝えたといわれています。日本でも古くから「禊(みそぎ)」や「祓い」の思想、「形代(かたしろ)」という身代わり信仰があったため、それが上巳節と結びつき、上巳の節句として日本独自の文化として定着していきました。そのひとつが「流し雛」で、これは自分の体を草木やわらでこしらえた「人形(ひとがた)」で撫でて穢れを移し、それを川に流す行事が上巳節と混じりあったもので、今でもその伝統を守っている地域があります。また、曲水の宴も風雅な文化として発展していきました。やがてお馴染みの雛人形が良家の子女のある遊びから誕生します。平安時代頃から、宮中や貴族の子女の間で、紙の人形を使ったままごと遊びが盛んになり「雛遊び(ひなあそび/ひいなあそび)」といわれるようになりました。「雛」とは、大きなものを小さくする、小さなかわいいものという意味で、この遊びが上巳の節句と結びつき、人の厄を受ける男女一対の紙製立雛が誕生しました。これがいわゆる雛人形の原型です。やがて人形作りの技術が発展し立派な雛人形ができてくると、雛人形は流すもの(流し雛)から飾るものへと変化していきました。 やがて江戸幕府が五節句を制定し、3月3日の「上巳の節句」が五節句のひとつに定めると、5月5日の「端午の節句」が男の子の節句であるのに対し、3月3日は女の子の節句となり、「桃の節句」と呼ばれるようになり、娘の厄を受ける雛人形はその家の財力の象徴として華やかさを増してゆき、豪華な雛人形を雛壇に飾るようになりました。自慢の雛人形を見せ合う雛合わせや、ご馳走を持って親戚を訪ねる雛の使いが流行し、美しい雛人形を持って「雛祭り(ひな祭り)」をすることが民衆の憧れとなり、ついには等身大の雛人形まで登場し、贅沢を警戒する幕府によって人形の大きさがおよそ24センチに制限されたほどでした。次第に、「雛祭り」は我が子の幸せを願う行事として親しまれるようになりました。

3月3日は「ひな祭り」です。ひな祭りのルーツは「上巳の節句」です。「上巳(じょうし/じょうみ)」とは3月上旬の巳の日という意味で、のちに日付が変動しないよう3月3日となりました。その起源は300年頃の古代中国で起こった「上巳節」にさかのぼります。昔から季節や物事の節目には災いをもたらす邪気が入りやすいと考えられていたため、川の水に心身の穢れ(けがれ)を流して厄を祓う行事や、杯を水に流して宴を催す「曲水の宴」などが行われていました。つまり、季節の節目の邪気祓い行事として、老若男女を問わず皆の幸福を願う行事でした。その上巳節を遣唐使が日本に伝えたといわれています。日本でも古くから「禊(みそぎ)」や「祓い」の思想、「形代(かたしろ)」という身代わり信仰があったため、それが上巳節と結びつき、上巳の節句として日本独自の文化として定着していきました。そのひとつが「流し雛」で、これは自分の体を草木やわらでこしらえた「人形(ひとがた)」で撫でて穢れを移し、それを川に流す行事が上巳節と混じりあったもので、今でもその伝統を守っている地域があります。また、曲水の宴も風雅な文化として発展していきました。やがてお馴染みの雛人形が良家の子女のある遊びから誕生します。平安時代頃から、宮中や貴族の子女の間で、紙の人形を使ったままごと遊びが盛んになり「雛遊び(ひなあそび/ひいなあそび)」といわれるようになりました。「雛」とは、大きなものを小さくする、小さなかわいいものという意味で、この遊びが上巳の節句と結びつき、人の厄を受ける男女一対の紙製立雛が誕生しました。これがいわゆる雛人形の原型です。やがて人形作りの技術が発展し立派な雛人形ができてくると、雛人形は流すもの(流し雛)から飾るものへと変化していきました。 やがて江戸幕府が五節句を制定し、3月3日の「上巳の節句」が五節句のひとつに定めると、5月5日の「端午の節句」が男の子の節句であるのに対し、3月3日は女の子の節句となり、「桃の節句」と呼ばれるようになり、娘の厄を受ける雛人形はその家の財力の象徴として華やかさを増してゆき、豪華な雛人形を雛壇に飾るようになりました。自慢の雛人形を見せ合う雛合わせや、ご馳走を持って親戚を訪ねる雛の使いが流行し、美しい雛人形を持って「雛祭り(ひな祭り)」をすることが民衆の憧れとなり、ついには等身大の雛人形まで登場し、贅沢を警戒する幕府によって人形の大きさがおよそ24センチに制限されたほどでした。次第に、「雛祭り」は我が子の幸せを願う行事として親しまれるようになりました。

明日は3月3日「ひな祭り」です。ひな祭りに「菱餅(ひしもち)」を飾りますが、この白・緑・紅の三色には、「雪・草・花」が象徴されていて「雪が溶け、草が芽生え、花が咲く」春の訪れの意味が託されているとのこと。また、他の説では、白は「清浄」、緑は「邪気をはらう薬草の色」、紅は「魔除け」の意味があり、春の成長時期に「菱餅」を飾り、幸福を願ったのでしょう。祭礼行事の中には、幸せや平和を願う思いがたくさん託されているようです。

明日は3月3日「ひな祭り」です。ひな祭りに「菱餅(ひしもち)」を飾りますが、この白・緑・紅の三色には、「雪・草・花」が象徴されていて「雪が溶け、草が芽生え、花が咲く」春の訪れの意味が託されているとのこと。また、他の説では、白は「清浄」、緑は「邪気をはらう薬草の色」、紅は「魔除け」の意味があり、春の成長時期に「菱餅」を飾り、幸福を願ったのでしょう。祭礼行事の中には、幸せや平和を願う思いがたくさん託されているようです。

│令和5年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

明日からは4月ですが、4月の和風月名は「卯月(うづき)」です。「卯月」は「卯の花が咲く月」とことが由来とされますが、他にも4番目の月は十二支に4番目「卯(うさぎ)」という意味で「卯月」となった説もあります。4月には、卯月の他にも数多くの異名や異称があり、卯月以外の4月の呼び名を紹介します。「木葉採月(このはとりつき)」養蚕の際、蚕を飼うための桑の木の葉の収穫が始まることから、このように呼ばれています。「夏初月(なつはづき)」旧暦では1〜3月が春、4〜6月が夏、7〜9月が秋、10〜12月が冬としていたため、4月は夏の始まりになります。「孟夏(もうか)」孟には初めという意味があり、夏の最初の月のためこのように呼ばれています。「鳥待月(とりまちづき)」気温が上がって暖かくなった頃合いを見計らってやって来る、渡り鳥にちなんで名づけられています。「乏月(ぼうげつ)」食欲が失われがちな時期のため、このように呼ばれています。

明日からは4月ですが、4月の和風月名は「卯月(うづき)」です。「卯月」は「卯の花が咲く月」とことが由来とされますが、他にも4番目の月は十二支に4番目「卯(うさぎ)」という意味で「卯月」となった説もあります。4月には、卯月の他にも数多くの異名や異称があり、卯月以外の4月の呼び名を紹介します。「木葉採月(このはとりつき)」養蚕の際、蚕を飼うための桑の木の葉の収穫が始まることから、このように呼ばれています。「夏初月(なつはづき)」旧暦では1〜3月が春、4〜6月が夏、7〜9月が秋、10〜12月が冬としていたため、4月は夏の始まりになります。「孟夏(もうか)」孟には初めという意味があり、夏の最初の月のためこのように呼ばれています。「鳥待月(とりまちづき)」気温が上がって暖かくなった頃合いを見計らってやって来る、渡り鳥にちなんで名づけられています。「乏月(ぼうげつ)」食欲が失われがちな時期のため、このように呼ばれています。

枝垂れ桜が綺麗に咲きそろい、春風に花びらを散らし始めました。ソメイヨシノの桜前線は、順調に北上を続け、このあたりでも間もなく咲きだすでしょう。でも、咲き出すとたちまち咲き揃い、たちまちに散るのが桜です。4月8日の「花まつり(降誕会)」の日には満開を過ぎて葉桜になりそうです。

「ごぼう」をいただき感謝して食しました。「ごぼう」には栄養がいっぱい入っています。食物繊維が豊富に含まれ、この食物繊維がもたらす健康効果が、ごぼうの魅力です。不溶性食物繊維のセルロースとリグニン、水溶性食物繊維のイヌリンが含まれ、セルロースは不溶性食物繊維で、便通の改善、満腹感の維持といった効果が期待できます。リグニンは、便通の改善、満腹感の維持といった効果があり、コレステロールのもととなる胆汁酸の排出を促すはたらきがあり、コレステロール量の減少効果が期待できます。イヌリンは糖の吸収速度をゆるめ、血糖値の急激な上昇を抑えるはたらきがあり、腸内では善玉菌の餌となり、腸内環境を整える効果や、腎臓や肝臓の機能を活発にし、免疫力を高めるはたらきがあります。ごぼうを食べると体力がつくと昔から言われていますが、その原因となる成分のひとつがアルギニンで、栄養ドリンクにも使われている成分で、コラーゲンの生成を促進するはたらきもあり、ハリのある肌を保つ効果が期待できます。加えて、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどといったミネラル成分が豊富な健康食材です。

「ごぼう」をいただき感謝して食しました。「ごぼう」には栄養がいっぱい入っています。食物繊維が豊富に含まれ、この食物繊維がもたらす健康効果が、ごぼうの魅力です。不溶性食物繊維のセルロースとリグニン、水溶性食物繊維のイヌリンが含まれ、セルロースは不溶性食物繊維で、便通の改善、満腹感の維持といった効果が期待できます。リグニンは、便通の改善、満腹感の維持といった効果があり、コレステロールのもととなる胆汁酸の排出を促すはたらきがあり、コレステロール量の減少効果が期待できます。イヌリンは糖の吸収速度をゆるめ、血糖値の急激な上昇を抑えるはたらきがあり、腸内では善玉菌の餌となり、腸内環境を整える効果や、腎臓や肝臓の機能を活発にし、免疫力を高めるはたらきがあります。ごぼうを食べると体力がつくと昔から言われていますが、その原因となる成分のひとつがアルギニンで、栄養ドリンクにも使われている成分で、コラーゲンの生成を促進するはたらきもあり、ハリのある肌を保つ効果が期待できます。加えて、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどといったミネラル成分が豊富な健康食材です。

間もなく3月31日で令和6年度も終わります。幼稚園では卒園児の在園中の記録をまとめた抄本を卒園児が進学する小学校に届けることが義務となっています。卒園児を担任した各教員は小学校に出向いて、「抄本」を届けています。幼稚園内でも必要な物品の補充や施設の改修改善が行われ、新学期に向けての準備が進んでいます。4月1日からは新しい園児たちが登園してきます。しっかり準備して万全の形で迎えたいと思います。

桜がつぼみを大きく膨らませています。3月末となり、間もなく4月です。一年間、あっという間に過ぎました。1年365日、それぞれ毎日が大切で、二度とないかけがえのない日々です。日々を無駄に送ることなく大切に、さらに実りある日々のために資していきたいものです。間もなく桜が咲きだすことでしょう。

桜がつぼみを大きく膨らませています。3月末となり、間もなく4月です。一年間、あっという間に過ぎました。1年365日、それぞれ毎日が大切で、二度とないかけがえのない日々です。日々を無駄に送ることなく大切に、さらに実りある日々のために資していきたいものです。間もなく桜が咲きだすことでしょう。

幼稚園は春休みに入りましたが、保育を要する園児たちは「たんぽぽ組」に登園しています。縦割りで保育を行っていますが、年長児はとてもよく年少児のお世話や面倒を見ていて、年中児はそれを見習っています。年少児は年長児を敬いあこがれを持っています。幼児期にこうした経験は社会生活の中で大切な他を敬い尊重し、互いを認め合う意識の育ちとなっています。

令和6年度の保育を総括しての反省会、および令和7年度の保育内容や就業内容、給与の昇給についての研修会を開催しました。来年度より給与のベースアップを図り、加えて人事院勧告分として年間所得の10パーセント程度を4月に給付いたします。毎日大変な職務を行っている教職員に対して給与で報いたいと考えています。

春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

春になり、野山や山里にもたくさんの花々が咲きだしました。花々は、春の訪れを人間に告げようと咲くのではありません。人間を喜ばせようと咲いているのでもありません。花々は、それぞれの生命の赴くままに、無心に咲き、無心に散っていきます。誰のためでもなく、何の計らいもなく、その姿を誇ることもなく、与えられた場所で、ただありのままに精一杯咲くだけです。人はあれこれと計らいながら生きています。「ああしたい」「こうしたい」「ああなりたい」「こうゆう生き方をしたい」と、悩み苦しみ、うまくいかない事、思い通りにいかない人生にもだえながら、不平や不満を抱えて生きています。計らいを持つことが、人生を悩みや苦しみの淵に運んでゆくのです。『碧巌録(へきがんろく)』には、「百花(ひゃっか)春至(はるいたって)為誰開(たがためにひらく)」と示されています。「花を見てごらん、花は少しの計らいも持たず、ただありのままに咲いているでしょう。それぞれの色や形で山野を彩り、私たちを和ませ楽しませてくれているではないか。」不平不満やちっぽけな計らいに惑わされず、ただ無心に生きることの尊さを野山の花々は黙って私たちに教えてくれます。

初春の味覚、「ふきのとう」を頂きました。春になって、田んぼの畦などにたくさん出ています。ふきのとうはカリウムを豊富に含んでいます。カリウムはナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。また、足などのむくみをとる作用もあるそうです。また、苦味成分のアルカノイドは肝機能を強化し、新陳代謝を促進します。また、ケンフェールは活性酸素などの発ガン物質を抑制する効果があります。そして、香りの成分フキノリドには、胃腸の働きを良くする健胃効果があると言われています。苦味や独特の香りにも体に良い成分が含まれていますので、ぜひ初春の味覚を楽しんでみましょう。

初春の味覚、「ふきのとう」を頂きました。春になって、田んぼの畦などにたくさん出ています。ふきのとうはカリウムを豊富に含んでいます。カリウムはナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。また、足などのむくみをとる作用もあるそうです。また、苦味成分のアルカノイドは肝機能を強化し、新陳代謝を促進します。また、ケンフェールは活性酸素などの発ガン物質を抑制する効果があります。そして、香りの成分フキノリドには、胃腸の働きを良くする健胃効果があると言われています。苦味や独特の香りにも体に良い成分が含まれていますので、ぜひ初春の味覚を楽しんでみましょう。

桜が咲くのは例年3〜4月ごろですが、春の訪れが早いと、桜の開花も早くなります。沖縄など島しょ部を除けば、2月・3月ともに平均気温が最も高いのは鹿児島ですので、最初に開花するのは鹿児島と思うかもしれませんが、昨年、最も早く咲いたのは鹿児島ではなく東京で、鹿児島の桜が開花したのは東京の開花から2週間以上経ってからでした。これには「休眠打破」が関係しています。桜の蕾(花芽)は、冬に入る前にいったん休眠し、成長を止めます。そして冬の厳しい寒さによって再び目を覚まし(休眠打破)、そこからは春の暖かさによって成長していきます。冬にある程度寒くなることが早い開花には必要で、昨春の鹿児島は冬の寒さが不十分で「休眠打破」がうまく行われなかったことが、開花が遅い原因の1つと考えられます。今年、東京では間もなく桜の開花発表がありそうです。このあたりでも3月中には桜の開花がありそうです。

桜が咲くのは例年3〜4月ごろですが、春の訪れが早いと、桜の開花も早くなります。沖縄など島しょ部を除けば、2月・3月ともに平均気温が最も高いのは鹿児島ですので、最初に開花するのは鹿児島と思うかもしれませんが、昨年、最も早く咲いたのは鹿児島ではなく東京で、鹿児島の桜が開花したのは東京の開花から2週間以上経ってからでした。これには「休眠打破」が関係しています。桜の蕾(花芽)は、冬に入る前にいったん休眠し、成長を止めます。そして冬の厳しい寒さによって再び目を覚まし(休眠打破)、そこからは春の暖かさによって成長していきます。冬にある程度寒くなることが早い開花には必要で、昨春の鹿児島は冬の寒さが不十分で「休眠打破」がうまく行われなかったことが、開花が遅い原因の1つと考えられます。今年、東京では間もなく桜の開花発表がありそうです。このあたりでも3月中には桜の開花がありそうです。

今日は「修了式」を行い、全園児に修了の意味を伝え、来年からそれぞれ進級・進学することを話しました。日々、子どもたちは心身ともに確実に成長し続けています。間もなく4月、桜も咲いて新しい環境となりますが。みんな進級・進学の期待を大きく持っているようです。今後の健やかな成長を心から願います。

3月20日は「春分の日」、昼夜の長さがほぼ等しい日でした。日がこれから一番長い夏至に向けて、毎日1分5秒づつ日が長くなり、そしてまた毎日1分5秒ずつ日が短くなって、昼夜の長さがほぼ等しい「秋分」になります。一年間は、正確には「365.2421904日」であるために、「春分の日」はその年によって変化します。昼が長くなり戸外で身体を動かす時間が日に日に増えてきます。春の日差しの下、戸外で元気に身体を動かしましょう。

3月20日は「春分の日」、昼夜の長さがほぼ等しい日でした。日がこれから一番長い夏至に向けて、毎日1分5秒づつ日が長くなり、そしてまた毎日1分5秒ずつ日が短くなって、昼夜の長さがほぼ等しい「秋分」になります。一年間は、正確には「365.2421904日」であるために、「春分の日」はその年によって変化します。昼が長くなり戸外で身体を動かす時間が日に日に増えてきます。春の日差しの下、戸外で元気に身体を動かしましょう。

明日3月20日「春分の日」は、「自然を称え、将来のために努力する日」と法律で定められた祝日です。「春分」は昼と夜が同じ長さになる日ですが、昔の人は、自然に感謝し春を祝福する日だと感じていたようです。それは、長い間冬眠をしていた動物たちが動き始め、人々もやる気に満ち溢れている時期です。また、この日の前後にご先祖様への感謝の気持ちを伝えるためにお墓参りに行く習慣(彼岸)もあります。古来、人々はこの日を春の訪れを祝う日とし、同時に祖先に感謝をするお祭りを行い、この風習は農村部で長く続いてきました。 明治時代、春分の中日を「春季皇霊祭」と定め、宮中において祖先を祭る日となったのをきっかけとして、一般市民の間でも「祭日」とされました。

明日3月20日「春分の日」は、「自然を称え、将来のために努力する日」と法律で定められた祝日です。「春分」は昼と夜が同じ長さになる日ですが、昔の人は、自然に感謝し春を祝福する日だと感じていたようです。それは、長い間冬眠をしていた動物たちが動き始め、人々もやる気に満ち溢れている時期です。また、この日の前後にご先祖様への感謝の気持ちを伝えるためにお墓参りに行く習慣(彼岸)もあります。古来、人々はこの日を春の訪れを祝う日とし、同時に祖先に感謝をするお祭りを行い、この風習は農村部で長く続いてきました。 明治時代、春分の中日を「春季皇霊祭」と定め、宮中において祖先を祭る日となったのをきっかけとして、一般市民の間でも「祭日」とされました。

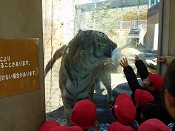

ひかり幼稚園では本日、年長児(月組)の子どもたちが「卒園旅行」に那須どうぶつ王国に出かけました。園バスにのり一路那須どうぶつ王国に向かい、園内のたくさんの動物たちをたくさん見学することが出来ました。その後園内でゆっくり昼食を食べて園に戻りました。那須の山も春に向かい、穏やかに晴れて暖かく、思い出に残る「卒園遠足」となりました。

今日3月17日から一週間は春の彼岸です。彼岸は生きている自分たちが、努力して「彼岸」(さとりの岸)に至る精進の日々です。3月の徳目は「智慧」ですが、「智慧」も彼岸に努めるべき徳目です。「智慧」は、単なる知識だけでなく「物事の正しいあり方を見極める認識力の事」をいいます。うれしい、楽しい、心地よい、やさしい等のプラスの心情体験、つらい、悲しい、悔しい、我慢する等のマイナスと思える心情の体験は、智慧づくりとなり自分の力で得た知識を智慧に育んでいくのです。その積み重ねにより真の「賢さ」に繋がります。幼児期には、たくさんの遊びを通して様々な体験をして培い育って智慧が身についていくことが大切です。「人を幸せにし、自分を幸せにする生き方」、それが仏さまの教えです。

今日3月17日から一週間は春の彼岸です。彼岸は生きている自分たちが、努力して「彼岸」(さとりの岸)に至る精進の日々です。3月の徳目は「智慧」ですが、「智慧」も彼岸に努めるべき徳目です。「智慧」は、単なる知識だけでなく「物事の正しいあり方を見極める認識力の事」をいいます。うれしい、楽しい、心地よい、やさしい等のプラスの心情体験、つらい、悲しい、悔しい、我慢する等のマイナスと思える心情の体験は、智慧づくりとなり自分の力で得た知識を智慧に育んでいくのです。その積み重ねにより真の「賢さ」に繋がります。幼児期には、たくさんの遊びを通して様々な体験をして培い育って智慧が身についていくことが大切です。「人を幸せにし、自分を幸せにする生き方」、それが仏さまの教えです。 春の天気は「雨が降る」「風が吹く」「曇天となる」の繰り返しです。昔から言われる「ふる」「ふく」「どん」という言葉は、いかにも春の天気の的を得ているようです。まず、低気圧や前線が近づくと天気が崩れて雨の降る割合が多くなってきます。そして、低気圧が抜けて天気が回復すると、一時的に冷たい空気が流れ込んで北風が強く吹くようになります。さらに、風がおさまって穏やかに晴れた後は、すでに次の低気圧や前線が近づいているため、次第に曇り空に変わってしまいます。春の天気の特徴は、目まぐるしく変わるということですね。明日からは「春の彼岸」、季節は確実に進んでいます。

春の天気は「雨が降る」「風が吹く」「曇天となる」の繰り返しです。昔から言われる「ふる」「ふく」「どん」という言葉は、いかにも春の天気の的を得ているようです。まず、低気圧や前線が近づくと天気が崩れて雨の降る割合が多くなってきます。そして、低気圧が抜けて天気が回復すると、一時的に冷たい空気が流れ込んで北風が強く吹くようになります。さらに、風がおさまって穏やかに晴れた後は、すでに次の低気圧や前線が近づいているため、次第に曇り空に変わってしまいます。春の天気の特徴は、目まぐるしく変わるということですね。明日からは「春の彼岸」、季節は確実に進んでいます。

本日、ひかり幼稚園では第61回の卒園式を挙行し、50名の卒園児を送り出しました。今年は卒園児一人ひとりに壇上で「おめでとう」の声を替えながら卒園証書を手渡すことが出来て嬉しく思います。各教室では担任から卒園アルバムや祝いの品を受け取り、担任のお祝いのメッセージに胸を熱くしました。卒園してからも大きく成長する姿を見せに幼稚園に来て欲しいと思います。

明日は卒園式です。午後から明日に向けての準備に追われています。式場に花々や手作りの飾りを装飾し、卒園証書の点検確認を行い、各教室では記念や祝花などの最終確認を行いました。明日の天気は「晴れの日」にふさわしい天気予報です。準備は整い、思い出に残る式典が挙行されることと信じています。

明日3月14日は「ホワイトデー」です。全国飴菓子工業協同組合(全飴協)関東地区部会が「ホワイトデー」を催事化し、1978(昭和53)年、同組合の総会で制定し、2年間の準備期間を経て1980年(昭和55年)3月14日に、第一回「ホワイトデー」が誕生しました。 2月14日の「バレンタインデー」にチョコレートを贈られた男性が、この日の返礼として、キャンデーやマシュマロ、クッキーなどをプレゼントします。 また、ホワイトデーを3月14日に定めたのは、3世紀のローマで恋愛結婚の禁止令に触れた若い男女がバレンタイン神父に救われ、神父が殉教(2月14日)した1カ月後のこの日に、男女は永遠の愛を誓い合ったことに由来しています。 この日は、「国際結婚の日」で、1873(明治6)年に明治政府が国際結婚を認めると布告を出した日でもありました。

明日3月14日は「ホワイトデー」です。全国飴菓子工業協同組合(全飴協)関東地区部会が「ホワイトデー」を催事化し、1978(昭和53)年、同組合の総会で制定し、2年間の準備期間を経て1980年(昭和55年)3月14日に、第一回「ホワイトデー」が誕生しました。 2月14日の「バレンタインデー」にチョコレートを贈られた男性が、この日の返礼として、キャンデーやマシュマロ、クッキーなどをプレゼントします。 また、ホワイトデーを3月14日に定めたのは、3世紀のローマで恋愛結婚の禁止令に触れた若い男女がバレンタイン神父に救われ、神父が殉教(2月14日)した1カ月後のこの日に、男女は永遠の愛を誓い合ったことに由来しています。 この日は、「国際結婚の日」で、1873(明治6)年に明治政府が国際結婚を認めると布告を出した日でもありました。

今週末15日に卒園式を控えて、ひかり幼稚園では卒園式のリハーサルを行いました。昨年まではクラス代表者に卒園証書を渡し、各クラスで担任から卒園児一人ひとりに渡していましたが、今年は園長より卒園児一人ひとりに壇上で卒園証書を手渡しいたします。時間は少し多くかかりますが、意義あることなのでご理解ご承知願います。子どもたちも卒園の自覚を持って、堂々とリハーサルを行っており、式の当日も胸を張って立派な卒園式が挙行されるものと思います。

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」(「いちげついぬる にげつにげる さんげつさる」と言われます。意味は「正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうこと」で、「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」と、すぐに過ぎてしまう様子を違う言葉を使って調子よく表現した言葉です。1月から慌ただしく過ぎて3月、今週は卒園式がありこの言葉をを実感します。かけがえのない毎日、一日一日を大切に過ごしたいものです。

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」(「いちげついぬる にげつにげる さんげつさる」と言われます。意味は「正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうこと」で、「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」と、すぐに過ぎてしまう様子を違う言葉を使って調子よく表現した言葉です。1月から慌ただしく過ぎて3月、今週は卒園式がありこの言葉をを実感します。かけがえのない毎日、一日一日を大切に過ごしたいものです。

春を告げる「菜の花」が咲きだしました。菜の花といえば黄色い花が春に咲くイメージが多いですが、実は秋、冬にも咲く種類や白い花もあります。さらに菜の花という花や野菜はなくキャベツや大根、ブロッコリーやチンゲンサイなどのアブラナ科の総称で、その中で蕾や若芽などを食用にするのが春によく見かけるナバナになります。また菜の花は食用以外にも観賞用として畑などに植えて大きな花畑にしたり、切り花などにも利用されているため春になるとよく見かけます。いろいろな所で使われている菜の花ですが、野菜として栄養成分を見ると、カリウムや鉄、マグネシウムなどのミネラルやビタミンC、βカロテンなどさまざま栄養素をたくさん含んでいて癌の予防にもなると言われています。

今日3月9日は「サン(3)キュー(9)」(Thank you)の語呂合せで、今日は「ありがとうの日」です。いつでも誰にでも感謝の言葉、「ありがとうございます」を心を向けて言える社会になってほしいと願います。他人を敬うことで、自分も敬われます。人を敬わなければ、自分も敬われることはありません。感謝すれば、感謝が返ってくるでしょう。人にも物にも、あらゆるものに感謝の心を持って接して欲しいと思います。

今日3月9日は「サン(3)キュー(9)」(Thank you)の語呂合せで、今日は「ありがとうの日」です。いつでも誰にでも感謝の言葉、「ありがとうございます」を心を向けて言える社会になってほしいと願います。他人を敬うことで、自分も敬われます。人を敬わなければ、自分も敬われることはありません。感謝すれば、感謝が返ってくるでしょう。人にも物にも、あらゆるものに感謝の心を持って接して欲しいと思います。 3月8日は、「ミツ(3)バチ(8)」の語呂合わせから「ミツバチの日」です。ハチミツには、ビタミンB1、B2、葉酸などのビタミン類、カルシウム、鉄をはじめ、27種類のミネラル、22種類のアミノ酸、80種類の酵素、ポリフェノールや若返り効果があるといわれているパロチンなど、150を超える成分が含まれています。またビタミンには「活性型」と「不活性型」があり、活性型は少量で効くけれども、 不活性型は大量に用いなければ効かないそうです。人工的に作ったビタミン剤は、大量に用いても天然のビタミンよりも効用が低いことが判明しています。ハチミツに含まれるビタミンは非常に良質なもので92%が活性型で、毎朝の食卓をはじめ、運動後や疲れた時、子どもたちや妊娠時・授乳時の栄養補給にも適しています。適度に摂取して、健康な生活に役立てましょう。

3月8日は、「ミツ(3)バチ(8)」の語呂合わせから「ミツバチの日」です。ハチミツには、ビタミンB1、B2、葉酸などのビタミン類、カルシウム、鉄をはじめ、27種類のミネラル、22種類のアミノ酸、80種類の酵素、ポリフェノールや若返り効果があるといわれているパロチンなど、150を超える成分が含まれています。またビタミンには「活性型」と「不活性型」があり、活性型は少量で効くけれども、 不活性型は大量に用いなければ効かないそうです。人工的に作ったビタミン剤は、大量に用いても天然のビタミンよりも効用が低いことが判明しています。ハチミツに含まれるビタミンは非常に良質なもので92%が活性型で、毎朝の食卓をはじめ、運動後や疲れた時、子どもたちや妊娠時・授乳時の栄養補給にも適しています。適度に摂取して、健康な生活に役立てましょう。 先週末は温かったものの、今週は月曜日から寒い日が続き、週末は少し温かくなるようです。陽気は少しづつ春めいて来て、春を告げる草と言われる「梅」がそこかしこで咲いています。梅は樹木ですが、「春告草」と言われ、梅のふくよかな香りを嗅ぐと春の訪れを感じます。そして、「春告鳥」と言われる鶯(うぐいす)も鳴き始めることでしょう。

先週末は温かったものの、今週は月曜日から寒い日が続き、週末は少し温かくなるようです。陽気は少しづつ春めいて来て、春を告げる草と言われる「梅」がそこかしこで咲いています。梅は樹木ですが、「春告草」と言われ、梅のふくよかな香りを嗅ぐと春の訪れを感じます。そして、「春告鳥」と言われる鶯(うぐいす)も鳴き始めることでしょう。「み吉野の 春つげ草の 花の色 あらぬ梢に かかる白雲」

本日、第二ひかり幼稚園の年長児(月組)の子どもたちの「保育参観」を行い、子どもたちの表現活動をご覧いただきました。卒園まで園生活は残り少ない日々となり、卒園に向けた準備が進みながら、寂しさと希望が交錯します。各ご家庭でも小学校の就学に向けての準備が進んでいることでしょう。

卒園式は来週の15日(土)です。

卒園式は来週の15日(土)です。

3月5日は、暦の二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」です。“啓”は『ひらく』、“蟄”は『土中で冬ごもりしている虫』の意で、暦便覧には「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり」と記されています。文字通り地中で冬ごもりしていた虫が春の到来を感じ、草木が芽吹くと同時に地上へ這い出してくるという意味です。この時期、北国でも福寿草が咲き、東京では紋白蝶が見られ、春の訪れを実感できます。

『啓蟄や 蚯蚓の紅の 透きとほる』(山口青邨)

3月5日は、暦の二十四節気のひとつ「啓蟄(けいちつ)」です。“啓”は『ひらく』、“蟄”は『土中で冬ごもりしている虫』の意で、暦便覧には「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出ればなり」と記されています。文字通り地中で冬ごもりしていた虫が春の到来を感じ、草木が芽吹くと同時に地上へ這い出してくるという意味です。この時期、北国でも福寿草が咲き、東京では紋白蝶が見られ、春の訪れを実感できます。

『啓蟄や 蚯蚓の紅の 透きとほる』(山口青邨)

本日、ひかり幼稚園の「3月誕生会」を開催し、誕生児の保護者の方と一緒に楽しく行いました。今月の誕生会メニューは「ちらし寿司、あおさ汁、チキンの味噌カツ、春雨サラダ、デザート(プッチンプリン)」、今年度最後の誕生会となりこれまで参加できなかった児も今日は保護者の方と誕生会を過ごしました。

3月3日は「ひな祭り」です。ひな祭りのルーツは「上巳の節句」です。「上巳(じょうし/じょうみ)」とは3月上旬の巳の日という意味で、のちに日付が変動しないよう3月3日となりました。その起源は300年頃の古代中国で起こった「上巳節」にさかのぼります。昔から季節や物事の節目には災いをもたらす邪気が入りやすいと考えられていたため、川の水に心身の穢れ(けがれ)を流して厄を祓う行事や、杯を水に流して宴を催す「曲水の宴」などが行われていました。つまり、季節の節目の邪気祓い行事として、老若男女を問わず皆の幸福を願う行事でした。その上巳節を遣唐使が日本に伝えたといわれています。日本でも古くから「禊(みそぎ)」や「祓い」の思想、「形代(かたしろ)」という身代わり信仰があったため、それが上巳節と結びつき、上巳の節句として日本独自の文化として定着していきました。そのひとつが「流し雛」で、これは自分の体を草木やわらでこしらえた「人形(ひとがた)」で撫でて穢れを移し、それを川に流す行事が上巳節と混じりあったもので、今でもその伝統を守っている地域があります。また、曲水の宴も風雅な文化として発展していきました。やがてお馴染みの雛人形が良家の子女のある遊びから誕生します。平安時代頃から、宮中や貴族の子女の間で、紙の人形を使ったままごと遊びが盛んになり「雛遊び(ひなあそび/ひいなあそび)」といわれるようになりました。「雛」とは、大きなものを小さくする、小さなかわいいものという意味で、この遊びが上巳の節句と結びつき、人の厄を受ける男女一対の紙製立雛が誕生しました。これがいわゆる雛人形の原型です。やがて人形作りの技術が発展し立派な雛人形ができてくると、雛人形は流すもの(流し雛)から飾るものへと変化していきました。 やがて江戸幕府が五節句を制定し、3月3日の「上巳の節句」が五節句のひとつに定めると、5月5日の「端午の節句」が男の子の節句であるのに対し、3月3日は女の子の節句となり、「桃の節句」と呼ばれるようになり、娘の厄を受ける雛人形はその家の財力の象徴として華やかさを増してゆき、豪華な雛人形を雛壇に飾るようになりました。自慢の雛人形を見せ合う雛合わせや、ご馳走を持って親戚を訪ねる雛の使いが流行し、美しい雛人形を持って「雛祭り(ひな祭り)」をすることが民衆の憧れとなり、ついには等身大の雛人形まで登場し、贅沢を警戒する幕府によって人形の大きさがおよそ24センチに制限されたほどでした。次第に、「雛祭り」は我が子の幸せを願う行事として親しまれるようになりました。

3月3日は「ひな祭り」です。ひな祭りのルーツは「上巳の節句」です。「上巳(じょうし/じょうみ)」とは3月上旬の巳の日という意味で、のちに日付が変動しないよう3月3日となりました。その起源は300年頃の古代中国で起こった「上巳節」にさかのぼります。昔から季節や物事の節目には災いをもたらす邪気が入りやすいと考えられていたため、川の水に心身の穢れ(けがれ)を流して厄を祓う行事や、杯を水に流して宴を催す「曲水の宴」などが行われていました。つまり、季節の節目の邪気祓い行事として、老若男女を問わず皆の幸福を願う行事でした。その上巳節を遣唐使が日本に伝えたといわれています。日本でも古くから「禊(みそぎ)」や「祓い」の思想、「形代(かたしろ)」という身代わり信仰があったため、それが上巳節と結びつき、上巳の節句として日本独自の文化として定着していきました。そのひとつが「流し雛」で、これは自分の体を草木やわらでこしらえた「人形(ひとがた)」で撫でて穢れを移し、それを川に流す行事が上巳節と混じりあったもので、今でもその伝統を守っている地域があります。また、曲水の宴も風雅な文化として発展していきました。やがてお馴染みの雛人形が良家の子女のある遊びから誕生します。平安時代頃から、宮中や貴族の子女の間で、紙の人形を使ったままごと遊びが盛んになり「雛遊び(ひなあそび/ひいなあそび)」といわれるようになりました。「雛」とは、大きなものを小さくする、小さなかわいいものという意味で、この遊びが上巳の節句と結びつき、人の厄を受ける男女一対の紙製立雛が誕生しました。これがいわゆる雛人形の原型です。やがて人形作りの技術が発展し立派な雛人形ができてくると、雛人形は流すもの(流し雛)から飾るものへと変化していきました。 やがて江戸幕府が五節句を制定し、3月3日の「上巳の節句」が五節句のひとつに定めると、5月5日の「端午の節句」が男の子の節句であるのに対し、3月3日は女の子の節句となり、「桃の節句」と呼ばれるようになり、娘の厄を受ける雛人形はその家の財力の象徴として華やかさを増してゆき、豪華な雛人形を雛壇に飾るようになりました。自慢の雛人形を見せ合う雛合わせや、ご馳走を持って親戚を訪ねる雛の使いが流行し、美しい雛人形を持って「雛祭り(ひな祭り)」をすることが民衆の憧れとなり、ついには等身大の雛人形まで登場し、贅沢を警戒する幕府によって人形の大きさがおよそ24センチに制限されたほどでした。次第に、「雛祭り」は我が子の幸せを願う行事として親しまれるようになりました。

明日は3月3日「ひな祭り」です。ひな祭りに「菱餅(ひしもち)」を飾りますが、この白・緑・紅の三色には、「雪・草・花」が象徴されていて「雪が溶け、草が芽生え、花が咲く」春の訪れの意味が託されているとのこと。また、他の説では、白は「清浄」、緑は「邪気をはらう薬草の色」、紅は「魔除け」の意味があり、春の成長時期に「菱餅」を飾り、幸福を願ったのでしょう。祭礼行事の中には、幸せや平和を願う思いがたくさん託されているようです。

明日は3月3日「ひな祭り」です。ひな祭りに「菱餅(ひしもち)」を飾りますが、この白・緑・紅の三色には、「雪・草・花」が象徴されていて「雪が溶け、草が芽生え、花が咲く」春の訪れの意味が託されているとのこと。また、他の説では、白は「清浄」、緑は「邪気をはらう薬草の色」、紅は「魔除け」の意味があり、春の成長時期に「菱餅」を飾り、幸福を願ったのでしょう。祭礼行事の中には、幸せや平和を願う思いがたくさん託されているようです。

3月になりました。旧暦の3月は「弥生(やよい)」と呼び、新暦3月の別名としても用います。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「やよひ」となったという説が有力ですが、その名の通り3月になると、枯れた草葉も緑色に変わり、新しい息吹を感じます。3月は他に、花月(かげつ)、嘉月(かげつ)、花見月(はなみづき)、夢見月(ゆめみつき)、桜月(さくらづき)、暮春(ぼしゅん)等の別名もあり、それぞれの名前に春を感じます。

3月になりました。旧暦の3月は「弥生(やよい)」と呼び、新暦3月の別名としても用います。弥生の由来は、草木がいよいよ生い茂る月「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「やよひ」となったという説が有力ですが、その名の通り3月になると、枯れた草葉も緑色に変わり、新しい息吹を感じます。3月は他に、花月(かげつ)、嘉月(かげつ)、花見月(はなみづき)、夢見月(ゆめみつき)、桜月(さくらづき)、暮春(ぼしゅん)等の別名もあり、それぞれの名前に春を感じます。