│令和6年度│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

│令和5年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

今日は大晦日。一年が終わり、一年の締めくくりとして日本では、正月とならんで重要視される日ですが、世界では大晦日を特別としない国が多く、特にキリスト教文化の欧米ではクリスマスに埋もれてしまい、新年へのカウントダウンを開始する程度のものです。ただ、そんな中でもオーストリアは少し特殊で、大晦日のシルベステルと呼ばれる儀式では、無事に 1 年が終わったことを祝うパーティが一晩中開かれて、新年の鐘の音とともに花火が打ち上げられます。

今日は大晦日。一年が終わり、一年の締めくくりとして日本では、正月とならんで重要視される日ですが、世界では大晦日を特別としない国が多く、特にキリスト教文化の欧米ではクリスマスに埋もれてしまい、新年へのカウントダウンを開始する程度のものです。ただ、そんな中でもオーストリアは少し特殊で、大晦日のシルベステルと呼ばれる儀式では、無事に 1 年が終わったことを祝うパーティが一晩中開かれて、新年の鐘の音とともに花火が打ち上げられます。

12月31日は大晦日で、「1年の日ごよみを除く夜」と言う事で「除夜」と言います。1年の最後の夜を締めくくり、暮れゆく年を惜しむ意味で昔からいろいろな行事が行われてきました。その中に新しい年を迎えるにあたり「除夜の鐘」が108回あちらこちらのお寺でつかれます。 では除夜の鐘を108回つくのはなぜでしょうか(?) 108という数が人の煩悩の数だというのは有名ですが、その108という数の由来については諸説があります。まず、108の煩悩は人間の感覚を司る眼(げん)耳(に)鼻(に)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六根が、それぞれに好(気持ちがよい)悪(いやだ)平(何も感じない)不同の3種があり3×6=18の煩悩となり、これが、また浄(きれい)染(きたない)の2種に分かれ18×2=36の煩悩となり、さらに、現在・過去・未来の3つの時間が関わって、36×3=108となります。これが、108の煩悩だといわれています。そのほかには1年の12ヶ月+24節気+72候を合わせて108とし、108という数は煩悩ではないとするものなど色々とあります。 一方、鐘を鳴らすことは中国の宋の時代に起こったものでその打ち方は『勅修清規』に「慢(よわく)十八声、緊(はやく)十八声、三緊三慢共一百八声」と記されています。「除夜の鐘」を聞きながら1年を振り返り、良い年をお迎え下さい。

12月31日は大晦日で、「1年の日ごよみを除く夜」と言う事で「除夜」と言います。1年の最後の夜を締めくくり、暮れゆく年を惜しむ意味で昔からいろいろな行事が行われてきました。その中に新しい年を迎えるにあたり「除夜の鐘」が108回あちらこちらのお寺でつかれます。 では除夜の鐘を108回つくのはなぜでしょうか(?) 108という数が人の煩悩の数だというのは有名ですが、その108という数の由来については諸説があります。まず、108の煩悩は人間の感覚を司る眼(げん)耳(に)鼻(に)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六根が、それぞれに好(気持ちがよい)悪(いやだ)平(何も感じない)不同の3種があり3×6=18の煩悩となり、これが、また浄(きれい)染(きたない)の2種に分かれ18×2=36の煩悩となり、さらに、現在・過去・未来の3つの時間が関わって、36×3=108となります。これが、108の煩悩だといわれています。そのほかには1年の12ヶ月+24節気+72候を合わせて108とし、108という数は煩悩ではないとするものなど色々とあります。 一方、鐘を鳴らすことは中国の宋の時代に起こったものでその打ち方は『勅修清規』に「慢(よわく)十八声、緊(はやく)十八声、三緊三慢共一百八声」と記されています。「除夜の鐘」を聞きながら1年を振り返り、良い年をお迎え下さい。

29日は「福(フク)の日」で、「福モチ」を供えました。29日は9(苦)がつくので、縁起が悪いという人もいますが、、「苦(9)」が「付 く・着く」ではなく「突く」と考えて「苦厄」をうち祓い、福(29)がたくさん訪れるように願ってお餅をつき、鏡餅にしてお寺の本堂や床の間に正月飾りと してお供えします。以 前も記しましたが、四国は「死国(死の国)」ではなく、以前遍路で四国を歩きましたが、人情があり皆親切で心暖かい人々に出会えました。九州も「苦しみの 島」どころか温暖で食材も豊かで素晴らしいところです。福岡の方でも、29はフクなので、縁起が良いとされ、29日に餅つきをするようです。

29日は「福(フク)の日」で、「福モチ」を供えました。29日は9(苦)がつくので、縁起が悪いという人もいますが、、「苦(9)」が「付 く・着く」ではなく「突く」と考えて「苦厄」をうち祓い、福(29)がたくさん訪れるように願ってお餅をつき、鏡餅にしてお寺の本堂や床の間に正月飾りと してお供えします。以 前も記しましたが、四国は「死国(死の国)」ではなく、以前遍路で四国を歩きましたが、人情があり皆親切で心暖かい人々に出会えました。九州も「苦しみの 島」どころか温暖で食材も豊かで素晴らしいところです。福岡の方でも、29はフクなので、縁起が良いとされ、29日に餅つきをするようです。

大晦日には「年越しそば」を食べる習わしがありますが、年越しそばは江戸中期からの習慣で、金箔職人が飛び散った金箔を練ったそば粉の固まりに引付けて集めていたため、年越しそばを残すと翌年は金運に恵まれないといいます。ですから、この日のそばは、来る年の金運がかかっているというわけです。また、金は鉄のように錆びたりせず、永遠に不変の物であることから、長寿への願いも込められているのです。年越しにおそばの準備をしているご家庭は多いことでしょう。私も31日には縁起をかついで年越しそばを頂く予定です。

大晦日には「年越しそば」を食べる習わしがありますが、年越しそばは江戸中期からの習慣で、金箔職人が飛び散った金箔を練ったそば粉の固まりに引付けて集めていたため、年越しそばを残すと翌年は金運に恵まれないといいます。ですから、この日のそばは、来る年の金運がかかっているというわけです。また、金は鉄のように錆びたりせず、永遠に不変の物であることから、長寿への願いも込められているのです。年越しにおそばの準備をしているご家庭は多いことでしょう。私も31日には縁起をかついで年越しそばを頂く予定です。

いよいよ令和6年も終わりますが、年末になると「マジパン」の可愛いお菓子をたくさん見かけます。マジパンとは中世以来の伝統菓子で、アーモンドの粉と砂糖をあわせて固めたもので、古くからヨーロッパでは大切な食糧で、アーモンドを使ったお菓子は、他のヨーロッパの国々でも祝い菓子よく使われるようで、マジパンで作ったブタやチョコレートのコインなどの縁起物を交換しあいます。 また、小さな鉛の塊をろうそくの炎などにかざして溶かして、冷水に落としてできた鉛の形で新たな一年を占なったりするそうです。

いよいよ令和6年も終わりますが、年末になると「マジパン」の可愛いお菓子をたくさん見かけます。マジパンとは中世以来の伝統菓子で、アーモンドの粉と砂糖をあわせて固めたもので、古くからヨーロッパでは大切な食糧で、アーモンドを使ったお菓子は、他のヨーロッパの国々でも祝い菓子よく使われるようで、マジパンで作ったブタやチョコレートのコインなどの縁起物を交換しあいます。 また、小さな鉛の塊をろうそくの炎などにかざして溶かして、冷水に落としてできた鉛の形で新たな一年を占なったりするそうです。

今日はクリスマス、イエス・キリストの誕生を祝う日です。子どもたちはクリスマスのプレゼントを一番の楽しみにしていることでしょう。でも、贈り物も楽しみでしょうが、思い出はもっと大切です。家族で、健康に楽しく過ごして欲しいと思います。食事をしたり、外出したり、冬休み中にいろんな思い出を創って欲しいと願います。少し寒くても、家の中に閉じこもってばかりではなく、温かくして外に出て外気に触れ、寒さを体感し、冬を味わってほしいものです。そして、インフルエンザやコロナ感染症も心配です。冬休みの間、くれぐれも健康に留意し、元気に過ごして下さい。子どもたちの健康を祈ります。

今日はクリスマス、イエス・キリストの誕生を祝う日です。子どもたちはクリスマスのプレゼントを一番の楽しみにしていることでしょう。でも、贈り物も楽しみでしょうが、思い出はもっと大切です。家族で、健康に楽しく過ごして欲しいと思います。食事をしたり、外出したり、冬休み中にいろんな思い出を創って欲しいと願います。少し寒くても、家の中に閉じこもってばかりではなく、温かくして外に出て外気に触れ、寒さを体感し、冬を味わってほしいものです。そして、インフルエンザやコロナ感染症も心配です。冬休みの間、くれぐれも健康に留意し、元気に過ごして下さい。子どもたちの健康を祈ります。

25日は、イエス・キリストの生誕を祝う降誕祭「クリスマス」で明日は降誕祭前日の「クリスマスイブ」です。キリスト教の教会では、前夜祭として、クリスマス当日にかけて深夜ミサが行われ、賛美歌を歌い、キリスト誕生の話が語られます。クリスマスリースを、玄関に掲げる家がを多く見かけますが、このリースには魔除けの意味があるそうです。日本の節分にも似た習慣がありますが、玄関に下げて、邪を払い、厄を落とします

25日は、イエス・キリストの生誕を祝う降誕祭「クリスマス」で明日は降誕祭前日の「クリスマスイブ」です。キリスト教の教会では、前夜祭として、クリスマス当日にかけて深夜ミサが行われ、賛美歌を歌い、キリスト誕生の話が語られます。クリスマスリースを、玄関に掲げる家がを多く見かけますが、このリースには魔除けの意味があるそうです。日本の節分にも似た習慣がありますが、玄関に下げて、邪を払い、厄を落とします

21日は「冬至」でした。22日からは、日毎に昼間の時間が延びていきます。万物の生成を「陰」と「陽」の二気に分ける考え方からは、夜を陰、昼を陽とし、1年では、冬至が陰の極点となり、冬至の翌日から陽がふたたび増してくることになります。古くはこの日を「一陽来復(いちようらいふく)」または「一陽嘉節(かせつ)」として祝いました。「一陽来復」は、「冬が去り、春が来ること」、「悪いことが続いたあと、ようやく物事よい方に向かうこと」、「運が向いてくること」の意味ですが、それが春が巡ってくることや、めでたいことが再び訪れることを「一陽来復」というようになりました。たくさんの幸運がそれぞれのご家庭に向かうことを祈ります。

21日は「冬至」でした。22日からは、日毎に昼間の時間が延びていきます。万物の生成を「陰」と「陽」の二気に分ける考え方からは、夜を陰、昼を陽とし、1年では、冬至が陰の極点となり、冬至の翌日から陽がふたたび増してくることになります。古くはこの日を「一陽来復(いちようらいふく)」または「一陽嘉節(かせつ)」として祝いました。「一陽来復」は、「冬が去り、春が来ること」、「悪いことが続いたあと、ようやく物事よい方に向かうこと」、「運が向いてくること」の意味ですが、それが春が巡ってくることや、めでたいことが再び訪れることを「一陽来復」というようになりました。たくさんの幸運がそれぞれのご家庭に向かうことを祈ります。

12月21日は二十四節気の「冬至」です。一年中で最も昼が短く、夜が長い日が冬至です。太陽の昇る高さが低いため、影も一番長くなります。この日は、カボチャを食べたり、ゆず湯に入りますが、「冬至粥」というのがあり、冬至の日に小豆(あずき)がゆを食べると、厄を払ってくれるそうです。韓国では、冬至に食べる料理として、「冬至粥(トンジ(冬至)パッチュク)」(パッチュク」は、うるち米とあずきをやわらかく煮込んだお粥で、パッが「あずき」、チュクが「粥」を意味します。)が親しまれているそうです。19世紀に書かれた『東国歳時記(とうごくさいじき)』にも、記述があり、冬至は1年の中でいちばん夜が長いため、陰陽五行の考え方において、陰の気がもっとも高まる日と考えられています。陰の気が強まると疫神(病気の鬼神)の行動が活発化し、病気になりやすくなるといわれ、その防止のため、体内に陽の気を補充する必要があって、「陽の気」をもつ食材のあずきを摂取するのだといいます。あずきなどの赤い食べ物が「陽の気」をもつ食材だといわれているほか、とうがらしも代表的な「厄よけ」の食材として扱われています。

12月21日は二十四節気の「冬至」です。一年中で最も昼が短く、夜が長い日が冬至です。太陽の昇る高さが低いため、影も一番長くなります。この日は、カボチャを食べたり、ゆず湯に入りますが、「冬至粥」というのがあり、冬至の日に小豆(あずき)がゆを食べると、厄を払ってくれるそうです。韓国では、冬至に食べる料理として、「冬至粥(トンジ(冬至)パッチュク)」(パッチュク」は、うるち米とあずきをやわらかく煮込んだお粥で、パッが「あずき」、チュクが「粥」を意味します。)が親しまれているそうです。19世紀に書かれた『東国歳時記(とうごくさいじき)』にも、記述があり、冬至は1年の中でいちばん夜が長いため、陰陽五行の考え方において、陰の気がもっとも高まる日と考えられています。陰の気が強まると疫神(病気の鬼神)の行動が活発化し、病気になりやすくなるといわれ、その防止のため、体内に陽の気を補充する必要があって、「陽の気」をもつ食材のあずきを摂取するのだといいます。あずきなどの赤い食べ物が「陽の気」をもつ食材だといわれているほか、とうがらしも代表的な「厄よけ」の食材として扱われています。

「二十四節気(にじゅうしせっき)」は、一年を24に分けて季節の移り変わりをあらわしたもので、今月21日は「冬至」、最後の二十四節気です。この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなり、昼が一年中で一番短く逆に夜が長くなります。この反対に昼が一番長く、夜が短いのが「夏至」です。昼と夜の長さが同じなのは年に2回、「春分」と「秋分」。さて、この二十四節気ですが、全部読めますか?

「二十四節気(にじゅうしせっき)」は、一年を24に分けて季節の移り変わりをあらわしたもので、今月21日は「冬至」、最後の二十四節気です。この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなり、昼が一年中で一番短く逆に夜が長くなります。この反対に昼が一番長く、夜が短いのが「夏至」です。昼と夜の長さが同じなのは年に2回、「春分」と「秋分」。さて、この二十四節気ですが、全部読めますか?

【二十四節気一覧】

春):立春 雨水 啓蟄 春分 清明 穀雨

夏):立夏 小満 芒種 夏至 小暑 大暑

秋):立秋 処暑 白露 秋分 寒露 霜降

冬):立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒

21日は一年で昼間が最も短い日の「冬至(とうじ)」です。冬至の日には、何と言っても「ゆず湯」です。柚子の実をお風呂に入れて、温まりたいものです。「冬至にゆず湯」の由来は、冬至(とうじ)が「湯治(とうじ)」(お湯に入る)ことと、柚子(ゆず)が「融通(ゆうづう)」の語呂で、お金の融通が効くようにとの願いで、”お湯に入って健康になって、融通よく暮らそう”、ということで、冬至が、1年で最も夜が長くなる日ということで、死に最も近い日であり、厄や邪気を祓うために体を清め無病息災を祈るという意味で、この風習は江戸庶民から生まれ始まったといわれています。柚子の精油成分が湯に溶けて、血管が拡張し血液の循環を良くなり、肩こりや冷え性を緩和し、更にはビタミンCの効果でお肌を滑らかにするとされています。また、すっきりとさわやかな香りで、寒さで凝り固まった体をリフレッシュする効能もあるでしょう。柚子自体にも効能があって、柚子湯に入ると風邪にひきにくくなり、皮膚も強くなる様です。寒さも厳しくなってきました、柚子湯に入り、家族団欒を楽しみながら、ポカポカにあったまって、元気に過ごしましょう。

21日は一年で昼間が最も短い日の「冬至(とうじ)」です。冬至の日には、何と言っても「ゆず湯」です。柚子の実をお風呂に入れて、温まりたいものです。「冬至にゆず湯」の由来は、冬至(とうじ)が「湯治(とうじ)」(お湯に入る)ことと、柚子(ゆず)が「融通(ゆうづう)」の語呂で、お金の融通が効くようにとの願いで、”お湯に入って健康になって、融通よく暮らそう”、ということで、冬至が、1年で最も夜が長くなる日ということで、死に最も近い日であり、厄や邪気を祓うために体を清め無病息災を祈るという意味で、この風習は江戸庶民から生まれ始まったといわれています。柚子の精油成分が湯に溶けて、血管が拡張し血液の循環を良くなり、肩こりや冷え性を緩和し、更にはビタミンCの効果でお肌を滑らかにするとされています。また、すっきりとさわやかな香りで、寒さで凝り固まった体をリフレッシュする効能もあるでしょう。柚子自体にも効能があって、柚子湯に入ると風邪にひきにくくなり、皮膚も強くなる様です。寒さも厳しくなってきました、柚子湯に入り、家族団欒を楽しみながら、ポカポカにあったまって、元気に過ごしましょう。

朝の冷え込みが厳しくなり、今朝の気温も「氷点下」になりました。12月中旬となりこの時期らしい寒さです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健康に12月を過ごしましょう。

朝の冷え込みが厳しくなり、今朝の気温も「氷点下」になりました。12月中旬となりこの時期らしい寒さです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健康に12月を過ごしましょう。

日が詰まってきて、今週末21日には「冬至」を迎えます。さて、「冬至の七種」、(うどん(うんどん)・かんてん(寒天)・きんかん(金柑)・ぎんなん(銀杏)・なんきん(カボチャ)・にんじん・れんこん)、と言われる食品があり、いずれの食品には「ん」がつきます。この「ん」のつく食べ物を食べると、健康で病気にかかりにくくなると言われ、特に冬至の日に「カボチャ」を食べると、厄除(やくよ)けになる、中気(ちゅうき)などの病気にならないと言われています。実際に、かぼちゃには、カロチンやビタミンがたくさんあり、食べ物のなかった時代では、栄養補給に欠かせない食べ物だったようです。そして、切った断面が太陽のようだから、とも言われています。皆さんも「ん」(幸運)の付く食べ物を食べて、良い運を頂き、健康で病気知らずに日送りしましょう。

日が詰まってきて、今週末21日には「冬至」を迎えます。さて、「冬至の七種」、(うどん(うんどん)・かんてん(寒天)・きんかん(金柑)・ぎんなん(銀杏)・なんきん(カボチャ)・にんじん・れんこん)、と言われる食品があり、いずれの食品には「ん」がつきます。この「ん」のつく食べ物を食べると、健康で病気にかかりにくくなると言われ、特に冬至の日に「カボチャ」を食べると、厄除(やくよ)けになる、中気(ちゅうき)などの病気にならないと言われています。実際に、かぼちゃには、カロチンやビタミンがたくさんあり、食べ物のなかった時代では、栄養補給に欠かせない食べ物だったようです。そして、切った断面が太陽のようだから、とも言われています。皆さんも「ん」(幸運)の付く食べ物を食べて、良い運を頂き、健康で病気知らずに日送りしましょう。

風邪やインフルエンザの予防には免疫力を上げることが一番の近道ですが、それには、キノコに豊富に含まれる食物繊維の一種・βグルカンの摂取がおすすめ。βグルカンは直接腸内の免疫細胞に働きかけて免疫力を高めてくれるので、身体の中に侵入した最近や異物を排除し、風邪やインフルエンザの予防に効果を発揮してくれます。また、食物繊維には腸の働きを整える働きがあるので、意識的に摂取をすることで栄養素の吸収率が上昇。これにより、身体全体の代謝や免疫力の向上が促され、病気に強い身体を作ることができるのです。また、ブナシメジとブナピーには、抗インフルエンザ感染作用があり、毎日の食事に取り入れると、インフルエンザにかかりにくくなったり、もしもかかってしまった場合も症状が軽くなるという研究結果が出ています。ぜひ、ご家庭でも日常的に食べることで風邪やインフルエンザ対策につながるので、毎日の菌活で免疫力を高め、健やかな身体を手に入れましょう。

風邪やインフルエンザの予防には免疫力を上げることが一番の近道ですが、それには、キノコに豊富に含まれる食物繊維の一種・βグルカンの摂取がおすすめ。βグルカンは直接腸内の免疫細胞に働きかけて免疫力を高めてくれるので、身体の中に侵入した最近や異物を排除し、風邪やインフルエンザの予防に効果を発揮してくれます。また、食物繊維には腸の働きを整える働きがあるので、意識的に摂取をすることで栄養素の吸収率が上昇。これにより、身体全体の代謝や免疫力の向上が促され、病気に強い身体を作ることができるのです。また、ブナシメジとブナピーには、抗インフルエンザ感染作用があり、毎日の食事に取り入れると、インフルエンザにかかりにくくなったり、もしもかかってしまった場合も症状が軽くなるという研究結果が出ています。ぜひ、ご家庭でも日常的に食べることで風邪やインフルエンザ対策につながるので、毎日の菌活で免疫力を高め、健やかな身体を手に入れましょう。

12月14日は、「忠臣蔵」で有名な、大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)以下、四十七士が本所の吉良上野介邸に討ち入りした日です。300年以上も前の出来事で、1702(元禄15)年12月14日の寅の上刻(午前3時)頃のことでした。四十七士の眠る品川の泉岳寺には、いつもたくさんのお参りの人々がいて、その人気の高さを実感します。その志が、いつの世も高く評価され敬愛されているのでしょう。さて、赤穂浪士は一般的には四十七士とよばれますが、浪士の一人の寺坂吉右衛門は討ち入りに参加したものの、泉岳寺にひきあげる途中で姿を消して切腹をまぬがれ、83歳まで生きて、その真実を伝えました。

12月14日は、「忠臣蔵」で有名な、大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)以下、四十七士が本所の吉良上野介邸に討ち入りした日です。300年以上も前の出来事で、1702(元禄15)年12月14日の寅の上刻(午前3時)頃のことでした。四十七士の眠る品川の泉岳寺には、いつもたくさんのお参りの人々がいて、その人気の高さを実感します。その志が、いつの世も高く評価され敬愛されているのでしょう。さて、赤穂浪士は一般的には四十七士とよばれますが、浪士の一人の寺坂吉右衛門は討ち入りに参加したものの、泉岳寺にひきあげる途中で姿を消して切腹をまぬがれ、83歳まで生きて、その真実を伝えました。

今週、日中の気温は温かく過ごしやすかったものの、朝の冷え込みは厳しく、連日、朝の気温は「氷点下」になりました。来週からはさらに冷え込みが厳しくなる見込みです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健やかに過ごされることを祈念します。

今週、日中の気温は温かく過ごしやすかったものの、朝の冷え込みは厳しく、連日、朝の気温は「氷点下」になりました。来週からはさらに冷え込みが厳しくなる見込みです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健やかに過ごされることを祈念します。

「2月12日は漢字の日であり、1995年に日本漢字能力検定協会によって制定され今年で30回目となります。この日は、「12(いいじ)月12(いちじ)日」の語呂合わせから来ており、「毎年『いい字 (12)』を『一字 (12)』は覚えてほしい」という願いが込められています。毎年、全国から今年を表現する漢字を募集し、一番多かった漢字一文字が、今年を表現する漢字として京都の清水寺で発表されます。

「2月12日は漢字の日であり、1995年に日本漢字能力検定協会によって制定され今年で30回目となります。この日は、「12(いいじ)月12(いちじ)日」の語呂合わせから来ており、「毎年『いい字 (12)』を『一字 (12)』は覚えてほしい」という願いが込められています。毎年、全国から今年を表現する漢字を募集し、一番多かった漢字一文字が、今年を表現する漢字として京都の清水寺で発表されます。

「明けの星 仰ぐ心は人の世の 光となりて 天地(あめつち)にみつ」

12月8日は、お釈迦さまが真理をさとられた「成道(じょうどう)の日」です。「明星(みょうじょう)」は、お釈迦さまがさとりをひらかれる機縁となった明けの明星をさします。

お釈迦さまは、人のもつ様々な苦しみを取り除く道を求め、29歳で出家されました。そして6年間、あらゆる苦行を続けましたが、苦しみの修行でも、怠惰な生き方でもその道を解き明かすことが出来ないと確信され、菩提樹の下で座禅を続けました。ある朝、明けの明星を仰ぎ、その輝きを機縁にさとりをひらかれました。これを「成道」といいます。標榜の詩は「お釈迦さまのおさとりは、その後、世の人々に尊ばれ、世の中を照らす教えの光となって、天地に充ち満ちています。」という意味です。

お釈迦さまがさとられた内容は、「縁起の法」といい、「この世に存在する現象は、様々な原因や条件によって起こり、このもろもろの現象の生起消滅の法則を縁起」と言います。そして、お釈迦さまは、人々の苦しみの原因を取り除くには、正しい行動を繰り返すことによって解決できると確信されました。お釈迦さまは「明けの明星の輝く中で、自分も大地も生きとし生けるすべてのものが同時にさとりを開いた」と説かれます。大地の総てのものが「縁起の法」の中に行き、それを自覚して学び、そのあるべき姿で行じていくことを示されました。

「明けの星 仰ぐ心は人の世の 光となりて 天地(あめつち)にみつ」

12月8日は、お釈迦さまが真理をさとられた「成道(じょうどう)の日」です。「明星(みょうじょう)」は、お釈迦さまがさとりをひらかれる機縁となった明けの明星をさします。

お釈迦さまは、人のもつ様々な苦しみを取り除く道を求め、29歳で出家されました。そして6年間、あらゆる苦行を続けましたが、苦しみの修行でも、怠惰な生き方でもその道を解き明かすことが出来ないと確信され、菩提樹の下で座禅を続けました。ある朝、明けの明星を仰ぎ、その輝きを機縁にさとりをひらかれました。これを「成道」といいます。標榜の詩は「お釈迦さまのおさとりは、その後、世の人々に尊ばれ、世の中を照らす教えの光となって、天地に充ち満ちています。」という意味です。

お釈迦さまがさとられた内容は、「縁起の法」といい、「この世に存在する現象は、様々な原因や条件によって起こり、このもろもろの現象の生起消滅の法則を縁起」と言います。そして、お釈迦さまは、人々の苦しみの原因を取り除くには、正しい行動を繰り返すことによって解決できると確信されました。お釈迦さまは「明けの明星の輝く中で、自分も大地も生きとし生けるすべてのものが同時にさとりを開いた」と説かれます。大地の総てのものが「縁起の法」の中に行き、それを自覚して学び、そのあるべき姿で行じていくことを示されました。

12月7日は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」です。『暦便覧』には、「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と説明していて、雪がつぎつぎと降りつづくころです。季節のうえでは、ちょうど初冬の中ごろにあたり、ブリやハタハタなどの冬の魚の漁が盛んになる季節でもあります。熊も冬眠に入り、南天の実が赤く色付きますが、一方、暖かい地方ではウメのつぼみが発育を始める季節でもあります。

12月7日は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」です。『暦便覧』には、「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と説明していて、雪がつぎつぎと降りつづくころです。季節のうえでは、ちょうど初冬の中ごろにあたり、ブリやハタハタなどの冬の魚の漁が盛んになる季節でもあります。熊も冬眠に入り、南天の実が赤く色付きますが、一方、暖かい地方ではウメのつぼみが発育を始める季節でもあります。

童謡詩人・金子みすゞさん(1903−1930)は、26歳の若さで亡くなり、没後50年を経て、512編の遺稿集が出版され、広く世に紹介されました。以前、遺作「こだまでしょうか」が、TVで放送され、皆が感動し、広く深く金子みすゞさんの詩が、個々の心の中に広まっていきました。誰の心にも、金子みすゞさんと同じ心があるから、誰もが感動し、心引き付けられたのでしょう。そこで、みすゞさんの詩の一編「みんなを好きに」を紹介します。是非、声に出して読んで、味わって頂き度思います。

童謡詩人・金子みすゞさん(1903−1930)は、26歳の若さで亡くなり、没後50年を経て、512編の遺稿集が出版され、広く世に紹介されました。以前、遺作「こだまでしょうか」が、TVで放送され、皆が感動し、広く深く金子みすゞさんの詩が、個々の心の中に広まっていきました。誰の心にも、金子みすゞさんと同じ心があるから、誰もが感動し、心引き付けられたのでしょう。そこで、みすゞさんの詩の一編「みんなを好きに」を紹介します。是非、声に出して読んで、味わって頂き度思います。

「みんなを好きに」

私は好きになりたいな 何でもかんでもみいんな。

葱(ねぎ)も、トマトも、おさかなも、 残らず好きになりたいな。

うちのおかずは、みいんな。 母さまがおつくりになったもの。

私は好きになりたいな、 誰でもかれでもみいんな。

お医者さんでも、烏でも、 残らず好きになりたいな。

世界のものはみィんな、 神さまがおつくりになったもの。

12月を迎えました。12月は師走(しわす)と言いますが、諸説があり、年末にお坊さんが走り回る(師馳す・シハス)が一般的で、別に年の果てで、(年果つ・トシハツ)という説もあります。昔、平安時代に貴族たちは年末になるとお坊さんを招いて、「仏名会(ブツミョウエ)」を行いました。この仏名会は何百何千とある仏さまの名前を唱え、その功徳で一年間の罪やけがれを消し去る法要ですが、貴族たちは仏さまの名前覚えきれず、お坊さんを頼んで法要を致します。お坊さんは、あちらこちらで呼ばれるので、年末になると都中を西に東に走り回っていた様です。12月は一年の締めくくりの月ですから、あたふたせずに、足下固めて、しっかり充実した12月にしたいものです。

12月を迎えました。12月は師走(しわす)と言いますが、諸説があり、年末にお坊さんが走り回る(師馳す・シハス)が一般的で、別に年の果てで、(年果つ・トシハツ)という説もあります。昔、平安時代に貴族たちは年末になるとお坊さんを招いて、「仏名会(ブツミョウエ)」を行いました。この仏名会は何百何千とある仏さまの名前を唱え、その功徳で一年間の罪やけがれを消し去る法要ですが、貴族たちは仏さまの名前覚えきれず、お坊さんを頼んで法要を致します。お坊さんは、あちらこちらで呼ばれるので、年末になると都中を西に東に走り回っていた様です。12月は一年の締めくくりの月ですから、あたふたせずに、足下固めて、しっかり充実した12月にしたいものです。

│令和5年度│3月│2月│1月│12月│11月│10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月│

今日は大晦日。一年が終わり、一年の締めくくりとして日本では、正月とならんで重要視される日ですが、世界では大晦日を特別としない国が多く、特にキリスト教文化の欧米ではクリスマスに埋もれてしまい、新年へのカウントダウンを開始する程度のものです。ただ、そんな中でもオーストリアは少し特殊で、大晦日のシルベステルと呼ばれる儀式では、無事に 1 年が終わったことを祝うパーティが一晩中開かれて、新年の鐘の音とともに花火が打ち上げられます。

今日は大晦日。一年が終わり、一年の締めくくりとして日本では、正月とならんで重要視される日ですが、世界では大晦日を特別としない国が多く、特にキリスト教文化の欧米ではクリスマスに埋もれてしまい、新年へのカウントダウンを開始する程度のものです。ただ、そんな中でもオーストリアは少し特殊で、大晦日のシルベステルと呼ばれる儀式では、無事に 1 年が終わったことを祝うパーティが一晩中開かれて、新年の鐘の音とともに花火が打ち上げられます。

12月31日は大晦日で、「1年の日ごよみを除く夜」と言う事で「除夜」と言います。1年の最後の夜を締めくくり、暮れゆく年を惜しむ意味で昔からいろいろな行事が行われてきました。その中に新しい年を迎えるにあたり「除夜の鐘」が108回あちらこちらのお寺でつかれます。 では除夜の鐘を108回つくのはなぜでしょうか(?) 108という数が人の煩悩の数だというのは有名ですが、その108という数の由来については諸説があります。まず、108の煩悩は人間の感覚を司る眼(げん)耳(に)鼻(に)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六根が、それぞれに好(気持ちがよい)悪(いやだ)平(何も感じない)不同の3種があり3×6=18の煩悩となり、これが、また浄(きれい)染(きたない)の2種に分かれ18×2=36の煩悩となり、さらに、現在・過去・未来の3つの時間が関わって、36×3=108となります。これが、108の煩悩だといわれています。そのほかには1年の12ヶ月+24節気+72候を合わせて108とし、108という数は煩悩ではないとするものなど色々とあります。 一方、鐘を鳴らすことは中国の宋の時代に起こったものでその打ち方は『勅修清規』に「慢(よわく)十八声、緊(はやく)十八声、三緊三慢共一百八声」と記されています。「除夜の鐘」を聞きながら1年を振り返り、良い年をお迎え下さい。

12月31日は大晦日で、「1年の日ごよみを除く夜」と言う事で「除夜」と言います。1年の最後の夜を締めくくり、暮れゆく年を惜しむ意味で昔からいろいろな行事が行われてきました。その中に新しい年を迎えるにあたり「除夜の鐘」が108回あちらこちらのお寺でつかれます。 では除夜の鐘を108回つくのはなぜでしょうか(?) 108という数が人の煩悩の数だというのは有名ですが、その108という数の由来については諸説があります。まず、108の煩悩は人間の感覚を司る眼(げん)耳(に)鼻(に)舌(ぜつ)身(しん)意(い)の六根が、それぞれに好(気持ちがよい)悪(いやだ)平(何も感じない)不同の3種があり3×6=18の煩悩となり、これが、また浄(きれい)染(きたない)の2種に分かれ18×2=36の煩悩となり、さらに、現在・過去・未来の3つの時間が関わって、36×3=108となります。これが、108の煩悩だといわれています。そのほかには1年の12ヶ月+24節気+72候を合わせて108とし、108という数は煩悩ではないとするものなど色々とあります。 一方、鐘を鳴らすことは中国の宋の時代に起こったものでその打ち方は『勅修清規』に「慢(よわく)十八声、緊(はやく)十八声、三緊三慢共一百八声」と記されています。「除夜の鐘」を聞きながら1年を振り返り、良い年をお迎え下さい。

29日は「福(フク)の日」で、「福モチ」を供えました。29日は9(苦)がつくので、縁起が悪いという人もいますが、、「苦(9)」が「付 く・着く」ではなく「突く」と考えて「苦厄」をうち祓い、福(29)がたくさん訪れるように願ってお餅をつき、鏡餅にしてお寺の本堂や床の間に正月飾りと してお供えします。以 前も記しましたが、四国は「死国(死の国)」ではなく、以前遍路で四国を歩きましたが、人情があり皆親切で心暖かい人々に出会えました。九州も「苦しみの 島」どころか温暖で食材も豊かで素晴らしいところです。福岡の方でも、29はフクなので、縁起が良いとされ、29日に餅つきをするようです。

29日は「福(フク)の日」で、「福モチ」を供えました。29日は9(苦)がつくので、縁起が悪いという人もいますが、、「苦(9)」が「付 く・着く」ではなく「突く」と考えて「苦厄」をうち祓い、福(29)がたくさん訪れるように願ってお餅をつき、鏡餅にしてお寺の本堂や床の間に正月飾りと してお供えします。以 前も記しましたが、四国は「死国(死の国)」ではなく、以前遍路で四国を歩きましたが、人情があり皆親切で心暖かい人々に出会えました。九州も「苦しみの 島」どころか温暖で食材も豊かで素晴らしいところです。福岡の方でも、29はフクなので、縁起が良いとされ、29日に餅つきをするようです。

大晦日には「年越しそば」を食べる習わしがありますが、年越しそばは江戸中期からの習慣で、金箔職人が飛び散った金箔を練ったそば粉の固まりに引付けて集めていたため、年越しそばを残すと翌年は金運に恵まれないといいます。ですから、この日のそばは、来る年の金運がかかっているというわけです。また、金は鉄のように錆びたりせず、永遠に不変の物であることから、長寿への願いも込められているのです。年越しにおそばの準備をしているご家庭は多いことでしょう。私も31日には縁起をかついで年越しそばを頂く予定です。

大晦日には「年越しそば」を食べる習わしがありますが、年越しそばは江戸中期からの習慣で、金箔職人が飛び散った金箔を練ったそば粉の固まりに引付けて集めていたため、年越しそばを残すと翌年は金運に恵まれないといいます。ですから、この日のそばは、来る年の金運がかかっているというわけです。また、金は鉄のように錆びたりせず、永遠に不変の物であることから、長寿への願いも込められているのです。年越しにおそばの準備をしているご家庭は多いことでしょう。私も31日には縁起をかついで年越しそばを頂く予定です。

いよいよ令和6年も終わりますが、年末になると「マジパン」の可愛いお菓子をたくさん見かけます。マジパンとは中世以来の伝統菓子で、アーモンドの粉と砂糖をあわせて固めたもので、古くからヨーロッパでは大切な食糧で、アーモンドを使ったお菓子は、他のヨーロッパの国々でも祝い菓子よく使われるようで、マジパンで作ったブタやチョコレートのコインなどの縁起物を交換しあいます。 また、小さな鉛の塊をろうそくの炎などにかざして溶かして、冷水に落としてできた鉛の形で新たな一年を占なったりするそうです。

いよいよ令和6年も終わりますが、年末になると「マジパン」の可愛いお菓子をたくさん見かけます。マジパンとは中世以来の伝統菓子で、アーモンドの粉と砂糖をあわせて固めたもので、古くからヨーロッパでは大切な食糧で、アーモンドを使ったお菓子は、他のヨーロッパの国々でも祝い菓子よく使われるようで、マジパンで作ったブタやチョコレートのコインなどの縁起物を交換しあいます。 また、小さな鉛の塊をろうそくの炎などにかざして溶かして、冷水に落としてできた鉛の形で新たな一年を占なったりするそうです。

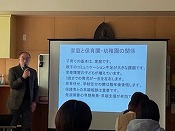

幼稚園は二学期が終わり冬休みとなりました。幼稚園では毎学期の終了後には勤務内容の点検を行い、園内の研修会を行っています。今回の研修会では外部講師(筑波技術大学客員研究員・宇都宮LDサポートセンタースクールカウンセラー)原田浩司氏を招いて研修会を行い、しっかりと学びを深める研修を行いました

今日はクリスマス、イエス・キリストの誕生を祝う日です。子どもたちはクリスマスのプレゼントを一番の楽しみにしていることでしょう。でも、贈り物も楽しみでしょうが、思い出はもっと大切です。家族で、健康に楽しく過ごして欲しいと思います。食事をしたり、外出したり、冬休み中にいろんな思い出を創って欲しいと願います。少し寒くても、家の中に閉じこもってばかりではなく、温かくして外に出て外気に触れ、寒さを体感し、冬を味わってほしいものです。そして、インフルエンザやコロナ感染症も心配です。冬休みの間、くれぐれも健康に留意し、元気に過ごして下さい。子どもたちの健康を祈ります。

今日はクリスマス、イエス・キリストの誕生を祝う日です。子どもたちはクリスマスのプレゼントを一番の楽しみにしていることでしょう。でも、贈り物も楽しみでしょうが、思い出はもっと大切です。家族で、健康に楽しく過ごして欲しいと思います。食事をしたり、外出したり、冬休み中にいろんな思い出を創って欲しいと願います。少し寒くても、家の中に閉じこもってばかりではなく、温かくして外に出て外気に触れ、寒さを体感し、冬を味わってほしいものです。そして、インフルエンザやコロナ感染症も心配です。冬休みの間、くれぐれも健康に留意し、元気に過ごして下さい。子どもたちの健康を祈ります。

今日は二学期の終了式で、学年ごとに冬休みの過ごし方についてお話をしました。明日からは冬休みとなり、来年1月8日が三学期の始業となります。冬休み中、クリスマスや年末年始、お正月があって楽しい時期ですが。しっかりと睡眠をとるように心替え、食事も生活習慣も安定させて欲しいものです。風邪などひいて布団でお正月を過ごすことなく元気に過ごしてください。

25日は、イエス・キリストの生誕を祝う降誕祭「クリスマス」で明日は降誕祭前日の「クリスマスイブ」です。キリスト教の教会では、前夜祭として、クリスマス当日にかけて深夜ミサが行われ、賛美歌を歌い、キリスト誕生の話が語られます。クリスマスリースを、玄関に掲げる家がを多く見かけますが、このリースには魔除けの意味があるそうです。日本の節分にも似た習慣がありますが、玄関に下げて、邪を払い、厄を落とします

25日は、イエス・キリストの生誕を祝う降誕祭「クリスマス」で明日は降誕祭前日の「クリスマスイブ」です。キリスト教の教会では、前夜祭として、クリスマス当日にかけて深夜ミサが行われ、賛美歌を歌い、キリスト誕生の話が語られます。クリスマスリースを、玄関に掲げる家がを多く見かけますが、このリースには魔除けの意味があるそうです。日本の節分にも似た習慣がありますが、玄関に下げて、邪を払い、厄を落とします 21日は「冬至」でした。22日からは、日毎に昼間の時間が延びていきます。万物の生成を「陰」と「陽」の二気に分ける考え方からは、夜を陰、昼を陽とし、1年では、冬至が陰の極点となり、冬至の翌日から陽がふたたび増してくることになります。古くはこの日を「一陽来復(いちようらいふく)」または「一陽嘉節(かせつ)」として祝いました。「一陽来復」は、「冬が去り、春が来ること」、「悪いことが続いたあと、ようやく物事よい方に向かうこと」、「運が向いてくること」の意味ですが、それが春が巡ってくることや、めでたいことが再び訪れることを「一陽来復」というようになりました。たくさんの幸運がそれぞれのご家庭に向かうことを祈ります。

21日は「冬至」でした。22日からは、日毎に昼間の時間が延びていきます。万物の生成を「陰」と「陽」の二気に分ける考え方からは、夜を陰、昼を陽とし、1年では、冬至が陰の極点となり、冬至の翌日から陽がふたたび増してくることになります。古くはこの日を「一陽来復(いちようらいふく)」または「一陽嘉節(かせつ)」として祝いました。「一陽来復」は、「冬が去り、春が来ること」、「悪いことが続いたあと、ようやく物事よい方に向かうこと」、「運が向いてくること」の意味ですが、それが春が巡ってくることや、めでたいことが再び訪れることを「一陽来復」というようになりました。たくさんの幸運がそれぞれのご家庭に向かうことを祈ります。 12月21日は二十四節気の「冬至」です。一年中で最も昼が短く、夜が長い日が冬至です。太陽の昇る高さが低いため、影も一番長くなります。この日は、カボチャを食べたり、ゆず湯に入りますが、「冬至粥」というのがあり、冬至の日に小豆(あずき)がゆを食べると、厄を払ってくれるそうです。韓国では、冬至に食べる料理として、「冬至粥(トンジ(冬至)パッチュク)」(パッチュク」は、うるち米とあずきをやわらかく煮込んだお粥で、パッが「あずき」、チュクが「粥」を意味します。)が親しまれているそうです。19世紀に書かれた『東国歳時記(とうごくさいじき)』にも、記述があり、冬至は1年の中でいちばん夜が長いため、陰陽五行の考え方において、陰の気がもっとも高まる日と考えられています。陰の気が強まると疫神(病気の鬼神)の行動が活発化し、病気になりやすくなるといわれ、その防止のため、体内に陽の気を補充する必要があって、「陽の気」をもつ食材のあずきを摂取するのだといいます。あずきなどの赤い食べ物が「陽の気」をもつ食材だといわれているほか、とうがらしも代表的な「厄よけ」の食材として扱われています。

12月21日は二十四節気の「冬至」です。一年中で最も昼が短く、夜が長い日が冬至です。太陽の昇る高さが低いため、影も一番長くなります。この日は、カボチャを食べたり、ゆず湯に入りますが、「冬至粥」というのがあり、冬至の日に小豆(あずき)がゆを食べると、厄を払ってくれるそうです。韓国では、冬至に食べる料理として、「冬至粥(トンジ(冬至)パッチュク)」(パッチュク」は、うるち米とあずきをやわらかく煮込んだお粥で、パッが「あずき」、チュクが「粥」を意味します。)が親しまれているそうです。19世紀に書かれた『東国歳時記(とうごくさいじき)』にも、記述があり、冬至は1年の中でいちばん夜が長いため、陰陽五行の考え方において、陰の気がもっとも高まる日と考えられています。陰の気が強まると疫神(病気の鬼神)の行動が活発化し、病気になりやすくなるといわれ、その防止のため、体内に陽の気を補充する必要があって、「陽の気」をもつ食材のあずきを摂取するのだといいます。あずきなどの赤い食べ物が「陽の気」をもつ食材だといわれているほか、とうがらしも代表的な「厄よけ」の食材として扱われています。

第二ひかり幼稚園では、冬休みを前に「たのしみ会」を開催いたしました。初めに体育館に全園児が集まり、学年ごとに先生たちが出し物を企画して子どもたちを楽しませました。月組は「クリスマスクイズ」、星組は「マジッショー」、花組は「ミニコンサート」を行い、楽しく笑顔のあふれる「クリスマス会」となりました。

「二十四節気(にじゅうしせっき)」は、一年を24に分けて季節の移り変わりをあらわしたもので、今月21日は「冬至」、最後の二十四節気です。この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなり、昼が一年中で一番短く逆に夜が長くなります。この反対に昼が一番長く、夜が短いのが「夏至」です。昼と夜の長さが同じなのは年に2回、「春分」と「秋分」。さて、この二十四節気ですが、全部読めますか?

「二十四節気(にじゅうしせっき)」は、一年を24に分けて季節の移り変わりをあらわしたもので、今月21日は「冬至」、最後の二十四節気です。この日、北半球では太陽の高さが一年中で最も低くなり、昼が一年中で一番短く逆に夜が長くなります。この反対に昼が一番長く、夜が短いのが「夏至」です。昼と夜の長さが同じなのは年に2回、「春分」と「秋分」。さて、この二十四節気ですが、全部読めますか?【二十四節気一覧】

春):立春 雨水 啓蟄 春分 清明 穀雨

夏):立夏 小満 芒種 夏至 小暑 大暑

秋):立秋 処暑 白露 秋分 寒露 霜降

冬):立冬 小雪 大雪 冬至 小寒 大寒

21日は一年で昼間が最も短い日の「冬至(とうじ)」です。冬至の日には、何と言っても「ゆず湯」です。柚子の実をお風呂に入れて、温まりたいものです。「冬至にゆず湯」の由来は、冬至(とうじ)が「湯治(とうじ)」(お湯に入る)ことと、柚子(ゆず)が「融通(ゆうづう)」の語呂で、お金の融通が効くようにとの願いで、”お湯に入って健康になって、融通よく暮らそう”、ということで、冬至が、1年で最も夜が長くなる日ということで、死に最も近い日であり、厄や邪気を祓うために体を清め無病息災を祈るという意味で、この風習は江戸庶民から生まれ始まったといわれています。柚子の精油成分が湯に溶けて、血管が拡張し血液の循環を良くなり、肩こりや冷え性を緩和し、更にはビタミンCの効果でお肌を滑らかにするとされています。また、すっきりとさわやかな香りで、寒さで凝り固まった体をリフレッシュする効能もあるでしょう。柚子自体にも効能があって、柚子湯に入ると風邪にひきにくくなり、皮膚も強くなる様です。寒さも厳しくなってきました、柚子湯に入り、家族団欒を楽しみながら、ポカポカにあったまって、元気に過ごしましょう。

21日は一年で昼間が最も短い日の「冬至(とうじ)」です。冬至の日には、何と言っても「ゆず湯」です。柚子の実をお風呂に入れて、温まりたいものです。「冬至にゆず湯」の由来は、冬至(とうじ)が「湯治(とうじ)」(お湯に入る)ことと、柚子(ゆず)が「融通(ゆうづう)」の語呂で、お金の融通が効くようにとの願いで、”お湯に入って健康になって、融通よく暮らそう”、ということで、冬至が、1年で最も夜が長くなる日ということで、死に最も近い日であり、厄や邪気を祓うために体を清め無病息災を祈るという意味で、この風習は江戸庶民から生まれ始まったといわれています。柚子の精油成分が湯に溶けて、血管が拡張し血液の循環を良くなり、肩こりや冷え性を緩和し、更にはビタミンCの効果でお肌を滑らかにするとされています。また、すっきりとさわやかな香りで、寒さで凝り固まった体をリフレッシュする効能もあるでしょう。柚子自体にも効能があって、柚子湯に入ると風邪にひきにくくなり、皮膚も強くなる様です。寒さも厳しくなってきました、柚子湯に入り、家族団欒を楽しみながら、ポカポカにあったまって、元気に過ごしましょう。 朝の冷え込みが厳しくなり、今朝の気温も「氷点下」になりました。12月中旬となりこの時期らしい寒さです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健康に12月を過ごしましょう。

朝の冷え込みが厳しくなり、今朝の気温も「氷点下」になりました。12月中旬となりこの時期らしい寒さです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健康に12月を過ごしましょう。 日が詰まってきて、今週末21日には「冬至」を迎えます。さて、「冬至の七種」、(うどん(うんどん)・かんてん(寒天)・きんかん(金柑)・ぎんなん(銀杏)・なんきん(カボチャ)・にんじん・れんこん)、と言われる食品があり、いずれの食品には「ん」がつきます。この「ん」のつく食べ物を食べると、健康で病気にかかりにくくなると言われ、特に冬至の日に「カボチャ」を食べると、厄除(やくよ)けになる、中気(ちゅうき)などの病気にならないと言われています。実際に、かぼちゃには、カロチンやビタミンがたくさんあり、食べ物のなかった時代では、栄養補給に欠かせない食べ物だったようです。そして、切った断面が太陽のようだから、とも言われています。皆さんも「ん」(幸運)の付く食べ物を食べて、良い運を頂き、健康で病気知らずに日送りしましょう。

日が詰まってきて、今週末21日には「冬至」を迎えます。さて、「冬至の七種」、(うどん(うんどん)・かんてん(寒天)・きんかん(金柑)・ぎんなん(銀杏)・なんきん(カボチャ)・にんじん・れんこん)、と言われる食品があり、いずれの食品には「ん」がつきます。この「ん」のつく食べ物を食べると、健康で病気にかかりにくくなると言われ、特に冬至の日に「カボチャ」を食べると、厄除(やくよ)けになる、中気(ちゅうき)などの病気にならないと言われています。実際に、かぼちゃには、カロチンやビタミンがたくさんあり、食べ物のなかった時代では、栄養補給に欠かせない食べ物だったようです。そして、切った断面が太陽のようだから、とも言われています。皆さんも「ん」(幸運)の付く食べ物を食べて、良い運を頂き、健康で病気知らずに日送りしましょう。 風邪やインフルエンザの予防には免疫力を上げることが一番の近道ですが、それには、キノコに豊富に含まれる食物繊維の一種・βグルカンの摂取がおすすめ。βグルカンは直接腸内の免疫細胞に働きかけて免疫力を高めてくれるので、身体の中に侵入した最近や異物を排除し、風邪やインフルエンザの予防に効果を発揮してくれます。また、食物繊維には腸の働きを整える働きがあるので、意識的に摂取をすることで栄養素の吸収率が上昇。これにより、身体全体の代謝や免疫力の向上が促され、病気に強い身体を作ることができるのです。また、ブナシメジとブナピーには、抗インフルエンザ感染作用があり、毎日の食事に取り入れると、インフルエンザにかかりにくくなったり、もしもかかってしまった場合も症状が軽くなるという研究結果が出ています。ぜひ、ご家庭でも日常的に食べることで風邪やインフルエンザ対策につながるので、毎日の菌活で免疫力を高め、健やかな身体を手に入れましょう。

風邪やインフルエンザの予防には免疫力を上げることが一番の近道ですが、それには、キノコに豊富に含まれる食物繊維の一種・βグルカンの摂取がおすすめ。βグルカンは直接腸内の免疫細胞に働きかけて免疫力を高めてくれるので、身体の中に侵入した最近や異物を排除し、風邪やインフルエンザの予防に効果を発揮してくれます。また、食物繊維には腸の働きを整える働きがあるので、意識的に摂取をすることで栄養素の吸収率が上昇。これにより、身体全体の代謝や免疫力の向上が促され、病気に強い身体を作ることができるのです。また、ブナシメジとブナピーには、抗インフルエンザ感染作用があり、毎日の食事に取り入れると、インフルエンザにかかりにくくなったり、もしもかかってしまった場合も症状が軽くなるという研究結果が出ています。ぜひ、ご家庭でも日常的に食べることで風邪やインフルエンザ対策につながるので、毎日の菌活で免疫力を高め、健やかな身体を手に入れましょう。 12月14日は、「忠臣蔵」で有名な、大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)以下、四十七士が本所の吉良上野介邸に討ち入りした日です。300年以上も前の出来事で、1702(元禄15)年12月14日の寅の上刻(午前3時)頃のことでした。四十七士の眠る品川の泉岳寺には、いつもたくさんのお参りの人々がいて、その人気の高さを実感します。その志が、いつの世も高く評価され敬愛されているのでしょう。さて、赤穂浪士は一般的には四十七士とよばれますが、浪士の一人の寺坂吉右衛門は討ち入りに参加したものの、泉岳寺にひきあげる途中で姿を消して切腹をまぬがれ、83歳まで生きて、その真実を伝えました。

12月14日は、「忠臣蔵」で有名な、大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)以下、四十七士が本所の吉良上野介邸に討ち入りした日です。300年以上も前の出来事で、1702(元禄15)年12月14日の寅の上刻(午前3時)頃のことでした。四十七士の眠る品川の泉岳寺には、いつもたくさんのお参りの人々がいて、その人気の高さを実感します。その志が、いつの世も高く評価され敬愛されているのでしょう。さて、赤穂浪士は一般的には四十七士とよばれますが、浪士の一人の寺坂吉右衛門は討ち入りに参加したものの、泉岳寺にひきあげる途中で姿を消して切腹をまぬがれ、83歳まで生きて、その真実を伝えました。 今週、日中の気温は温かく過ごしやすかったものの、朝の冷え込みは厳しく、連日、朝の気温は「氷点下」になりました。来週からはさらに冷え込みが厳しくなる見込みです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健やかに過ごされることを祈念します。

今週、日中の気温は温かく過ごしやすかったものの、朝の冷え込みは厳しく、連日、朝の気温は「氷点下」になりました。来週からはさらに冷え込みが厳しくなる見込みです。「氷点下」は水の氷点を下回った気温で、セ氏零度以下の温度、「零下」とも言いますが、戸外には霜柱も見られ、バケツの水も薄く氷ります。この時期、気温が下がり体調を壊しやすくなり、風邪やインフルエンザ、胃腸炎が流行り始めていますので、各ご家庭でも、うがい手洗いの励行、しっかり食事をとってキチンと睡眠を心がけ、体力調整をして健やかに過ごされることを祈念します。 「2月12日は漢字の日であり、1995年に日本漢字能力検定協会によって制定され今年で30回目となります。この日は、「12(いいじ)月12(いちじ)日」の語呂合わせから来ており、「毎年『いい字 (12)』を『一字 (12)』は覚えてほしい」という願いが込められています。毎年、全国から今年を表現する漢字を募集し、一番多かった漢字一文字が、今年を表現する漢字として京都の清水寺で発表されます。

「2月12日は漢字の日であり、1995年に日本漢字能力検定協会によって制定され今年で30回目となります。この日は、「12(いいじ)月12(いちじ)日」の語呂合わせから来ており、「毎年『いい字 (12)』を『一字 (12)』は覚えてほしい」という願いが込められています。毎年、全国から今年を表現する漢字を募集し、一番多かった漢字一文字が、今年を表現する漢字として京都の清水寺で発表されます。

第二ひかり幼稚園の年長児(月組)の子どもたちが「12月座禅会」を修行しました。9月以降は毎回しっかりと取り組む姿が見られていますが、今月も安定して取り組む姿が見られて嬉しく思います。4月から座禅会を通し子どもたちの成長を見ていますが、個々が主体性を持ち確実に成長していることを実感でき嬉しく感じています。来年3月には卒園して就学しますが、小学校でもしっかりと主体的に活動することを期待しています。 今年の漢字は「金」でした。去年(2023年/令和5年)は「税」。2014年に選ばれて以来2回目でした。1年を通して増税の議論が行われたほか、インボイス制度の導入などさまざまな制度改正や検討が行われました。おととしは(2022年/令和4年)「戦」。現在も続くロシアによるウクライナ侵攻が始まった年でした。2021年は、(令和3年)「金」。57年ぶりに日本で開催された東京オリンピック・パラリンピックで日本選手が多くの金メダルを獲得しました。2020年は(令和2年)「密」。新型コロナが流行し、感染防止のため「3密」を避けるよう呼びかけられました。さて、来年はどんな漢字が選ばれるのでしょうか?幸多く、平和な漢字が選ばれるよう願います。

本日、ひかり幼稚園と第二ひかり幼稚園では宇都宮市のタウン誌「もんみや」の撮影会が行われました。年間に1回か2回全園児を学年ごとに撮影して掲載しています。県内の各所に配られるので、いろいろな方から掲載された写真を見たとの声をいただきます。今回撮影した写真は来年度の最初の発刊に掲載されますが、全園児にお配りする予定ですので楽しみにお待ちください。

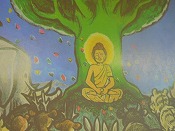

本日、第二ひかり幼稚園では「成道会集会」を開催しお釈迦さまのみ教えを子どもたちに伝えました。お釈迦さまがさとられた内容は、「縁起の法」といい、 「この世に存在する現象は、様々な原因や条件によって起こり、このもろもろの現象 の生起消滅の法則を縁起」と言います。そして、お釈迦さまは、人々の苦しみの原因 を取り除くには、正しい行動を繰り返すことによって解決できると確信されました。 また、お釈迦さまは「明けの明星の輝く中で、自分も大地も生きとし生けるすべての ものが同時にさとりを開いた」と説かれます。大地の総てのものが「縁起の法」の中 に行き、それを自覚して学び、そのあるべき姿で行じていくことを示されました。子どもたちにも分かるようにやさしく丁寧に伝えました。

「明けの星 仰ぐ心は人の世の 光となりて 天地(あめつち)にみつ」

12月8日は、お釈迦さまが真理をさとられた「成道(じょうどう)の日」です。「明星(みょうじょう)」は、お釈迦さまがさとりをひらかれる機縁となった明けの明星をさします。

お釈迦さまは、人のもつ様々な苦しみを取り除く道を求め、29歳で出家されました。そして6年間、あらゆる苦行を続けましたが、苦しみの修行でも、怠惰な生き方でもその道を解き明かすことが出来ないと確信され、菩提樹の下で座禅を続けました。ある朝、明けの明星を仰ぎ、その輝きを機縁にさとりをひらかれました。これを「成道」といいます。標榜の詩は「お釈迦さまのおさとりは、その後、世の人々に尊ばれ、世の中を照らす教えの光となって、天地に充ち満ちています。」という意味です。

お釈迦さまがさとられた内容は、「縁起の法」といい、「この世に存在する現象は、様々な原因や条件によって起こり、このもろもろの現象の生起消滅の法則を縁起」と言います。そして、お釈迦さまは、人々の苦しみの原因を取り除くには、正しい行動を繰り返すことによって解決できると確信されました。お釈迦さまは「明けの明星の輝く中で、自分も大地も生きとし生けるすべてのものが同時にさとりを開いた」と説かれます。大地の総てのものが「縁起の法」の中に行き、それを自覚して学び、そのあるべき姿で行じていくことを示されました。

「明けの星 仰ぐ心は人の世の 光となりて 天地(あめつち)にみつ」

12月8日は、お釈迦さまが真理をさとられた「成道(じょうどう)の日」です。「明星(みょうじょう)」は、お釈迦さまがさとりをひらかれる機縁となった明けの明星をさします。

お釈迦さまは、人のもつ様々な苦しみを取り除く道を求め、29歳で出家されました。そして6年間、あらゆる苦行を続けましたが、苦しみの修行でも、怠惰な生き方でもその道を解き明かすことが出来ないと確信され、菩提樹の下で座禅を続けました。ある朝、明けの明星を仰ぎ、その輝きを機縁にさとりをひらかれました。これを「成道」といいます。標榜の詩は「お釈迦さまのおさとりは、その後、世の人々に尊ばれ、世の中を照らす教えの光となって、天地に充ち満ちています。」という意味です。

お釈迦さまがさとられた内容は、「縁起の法」といい、「この世に存在する現象は、様々な原因や条件によって起こり、このもろもろの現象の生起消滅の法則を縁起」と言います。そして、お釈迦さまは、人々の苦しみの原因を取り除くには、正しい行動を繰り返すことによって解決できると確信されました。お釈迦さまは「明けの明星の輝く中で、自分も大地も生きとし生けるすべてのものが同時にさとりを開いた」と説かれます。大地の総てのものが「縁起の法」の中に行き、それを自覚して学び、そのあるべき姿で行じていくことを示されました。 12月7日は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」です。『暦便覧』には、「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と説明していて、雪がつぎつぎと降りつづくころです。季節のうえでは、ちょうど初冬の中ごろにあたり、ブリやハタハタなどの冬の魚の漁が盛んになる季節でもあります。熊も冬眠に入り、南天の実が赤く色付きますが、一方、暖かい地方ではウメのつぼみが発育を始める季節でもあります。

12月7日は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」です。『暦便覧』には、「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と説明していて、雪がつぎつぎと降りつづくころです。季節のうえでは、ちょうど初冬の中ごろにあたり、ブリやハタハタなどの冬の魚の漁が盛んになる季節でもあります。熊も冬眠に入り、南天の実が赤く色付きますが、一方、暖かい地方ではウメのつぼみが発育を始める季節でもあります。

先週、JA全農とちぎ様より「とちぎ米」3銘柄「コシヒカリ」「なすひかり」「とちぎの里」を各5キロいただきました。テレビでもU字工事が宣伝しているとちぎ米ですが、今週は各教室に炊飯器を設置して、とちぎ米を炊飯し、おにぎりにしていただいています。自分たちでお米を洗い、水加減を計り、炊飯したご飯をラップに包んでおにぎりにしました。炊き立てのご飯の香りを嗅いで、一人ひとりが握っていただきました。普段より食べ込みが良く、たくさん美味しく食べていました。

童謡詩人・金子みすゞさん(1903−1930)は、26歳の若さで亡くなり、没後50年を経て、512編の遺稿集が出版され、広く世に紹介されました。以前、遺作「こだまでしょうか」が、TVで放送され、皆が感動し、広く深く金子みすゞさんの詩が、個々の心の中に広まっていきました。誰の心にも、金子みすゞさんと同じ心があるから、誰もが感動し、心引き付けられたのでしょう。そこで、みすゞさんの詩の一編「みんなを好きに」を紹介します。是非、声に出して読んで、味わって頂き度思います。

童謡詩人・金子みすゞさん(1903−1930)は、26歳の若さで亡くなり、没後50年を経て、512編の遺稿集が出版され、広く世に紹介されました。以前、遺作「こだまでしょうか」が、TVで放送され、皆が感動し、広く深く金子みすゞさんの詩が、個々の心の中に広まっていきました。誰の心にも、金子みすゞさんと同じ心があるから、誰もが感動し、心引き付けられたのでしょう。そこで、みすゞさんの詩の一編「みんなを好きに」を紹介します。是非、声に出して読んで、味わって頂き度思います。

「みんなを好きに」

私は好きになりたいな 何でもかんでもみいんな。

葱(ねぎ)も、トマトも、おさかなも、 残らず好きになりたいな。

うちのおかずは、みいんな。 母さまがおつくりになったもの。

私は好きになりたいな、 誰でもかれでもみいんな。

お医者さんでも、烏でも、 残らず好きになりたいな。

世界のものはみィんな、 神さまがおつくりになったもの。

第二ひかり幼稚園では「12月誕生会」を開催いたしました。楽しく元気に過ごして、今月の誕生会メニューの「鶏そぼろご飯、ゆばの味噌汁、海老カツフライ、中華風サラダ、デザート(豆乳のパンナコッタ)」を美味しく頂きました。海老カツフライは参加者からとても高評価で「とても美味かった」とたくさんの賛辞をいただきました。

ひかり幼稚園では、本日「12月誕生会」を開催いたしました。12月とは思えない暖かな日に恵まれて、今月の誕生会も子どもたちの元気な歓声が園内に響いています。今月の誕生会メニューは「鶏そぼろご飯、ゆばの味噌汁、海老カツフライ、中華風サラダ、デザート(豆乳のパンナコッタ)」でした。「鶏そぼろご飯」は優しい味わいで、「海老カツフライ」はテッパンの美味しさで参加者からとても高評価でした。

本日、ひかり幼稚園では年長児(月組)の子どもたちと「12月座禅会」を行いました。今回も安定の中でしっかりした「座禅会」が修行できました。卒園まで残り3回となって今後の座禅会も一層充実したものとなるでしょう。幼児期に身体と呼吸と心を調える座禅を行ったことは、これからの成長の中で大きな糧となると思っています。

12月を迎えました。12月は師走(しわす)と言いますが、諸説があり、年末にお坊さんが走り回る(師馳す・シハス)が一般的で、別に年の果てで、(年果つ・トシハツ)という説もあります。昔、平安時代に貴族たちは年末になるとお坊さんを招いて、「仏名会(ブツミョウエ)」を行いました。この仏名会は何百何千とある仏さまの名前を唱え、その功徳で一年間の罪やけがれを消し去る法要ですが、貴族たちは仏さまの名前覚えきれず、お坊さんを頼んで法要を致します。お坊さんは、あちらこちらで呼ばれるので、年末になると都中を西に東に走り回っていた様です。12月は一年の締めくくりの月ですから、あたふたせずに、足下固めて、しっかり充実した12月にしたいものです。

12月を迎えました。12月は師走(しわす)と言いますが、諸説があり、年末にお坊さんが走り回る(師馳す・シハス)が一般的で、別に年の果てで、(年果つ・トシハツ)という説もあります。昔、平安時代に貴族たちは年末になるとお坊さんを招いて、「仏名会(ブツミョウエ)」を行いました。この仏名会は何百何千とある仏さまの名前を唱え、その功徳で一年間の罪やけがれを消し去る法要ですが、貴族たちは仏さまの名前覚えきれず、お坊さんを頼んで法要を致します。お坊さんは、あちらこちらで呼ばれるので、年末になると都中を西に東に走り回っていた様です。12月は一年の締めくくりの月ですから、あたふたせずに、足下固めて、しっかり充実した12月にしたいものです。